楽しみながら強くなれる!田村装備開発(株)の『ガチタマTV』!

2010年01月31日

収容所管理本部

本日は文化活動のため(笑)以下略。今日のコスプレ(<止めろって)として(旧ブログで)大昔に紹介したGULagのレプリカ制服の紹介でも再録してみたい。

конечно,репродукция :-)

服本体は戦前のものらしいが記章は全てレプリカ。ラーゲリ管理総局の第5等級官:大佐相当官の制服でチェカー15年章、赤旗勲章、白海運河建設功労賞の複製記章を着用。

тоже самая....

腕利きのマニア仲間に注文した制帽。ボタン(星のない鎚鎌つき)は実物より型取りして量産したホワイトメタル製。

下級職員、中級職員のレプリカ襟章。まあ多くを言うまい。

1932年式ベルトセットだが、バックルがクロームメッキの真鍮製ではなく鉄製プレスとなっているイレギュラー品。戦時簡略型なのだろうか?手間は結構かかっているようだが。ホルスターはTK小型拳銃用だ。

軍用か民需用か微妙なのだが、戦前の航空用コートによく似た裁断のラグラン袖革コート。裏に着脱式のライナー(純毛の中綿入り)が着いていて東京の冬レベルでは完全にオーバースペック・・・正直暑かった(笑)。

内容軽薄なれど本日これまで。

конечно,репродукция :-)

服本体は戦前のものらしいが記章は全てレプリカ。ラーゲリ管理総局の第5等級官:大佐相当官の制服でチェカー15年章、赤旗勲章、白海運河建設功労賞の複製記章を着用。

тоже самая....

腕利きのマニア仲間に注文した制帽。ボタン(星のない鎚鎌つき)は実物より型取りして量産したホワイトメタル製。

下級職員、中級職員のレプリカ襟章。まあ多くを言うまい。

1932年式ベルトセットだが、バックルがクロームメッキの真鍮製ではなく鉄製プレスとなっているイレギュラー品。戦時簡略型なのだろうか?手間は結構かかっているようだが。ホルスターはTK小型拳銃用だ。

軍用か民需用か微妙なのだが、戦前の航空用コートによく似た裁断のラグラン袖革コート。裏に着脱式のライナー(純毛の中綿入り)が着いていて東京の冬レベルでは完全にオーバースペック・・・正直暑かった(笑)。

内容軽薄なれど本日これまで。

Posted by Yakov at

23:49

│Comments(0)

2010年01月30日

再び靴ネタ(7)

本日は珍しく学術系の講演会聴講のため以下略。久しぶりに靴ネタを。

例によって荷物はまだ届かないので写真だけ撮っておいたうちのいくつかを紹介する。

今回も軍の倉庫流れ(正確にはモスクワ近郊の国境警備隊関係らしい)の軍用装備を何種類も入手した。

これは軍用運動靴で93年製(規格は89年?)のもの。ЦСКА(TsSKA:軍中央スポーツクラブ)は名目上任意団体なのだが、これは「軍スポーツチーム」という似て非なるもの(正式名称聞き忘れた)の備品らしい。写真は荷物到着後に紹介するが、軍用ウェアの胸に着けるВС(軍)イニシャル付きのワッペンなども一緒に入手した。

・・・靴自体は特に特徴があるわけではない。赤と青の配色はちょっとЦСКАっぽいが(笑)。

サンボ用の訓練靴。以前旧ブログで緑色革製のものを紹介したが、年代による違いなのかどうかは不明。まあ市販品とそうそう違うものでもないと思うが。

出所がそこでなければ絶対買わなかったと思うが女性兵士用の営内つっかけ。特に女性の靴を蒐集しているわけではないのだが(笑)軍用だと思うと何でも買ってしまうこの習性は何とかしたほうがいいのかもしれない。

例によって荷物はまだ届かないので写真だけ撮っておいたうちのいくつかを紹介する。

今回も軍の倉庫流れ(正確にはモスクワ近郊の国境警備隊関係らしい)の軍用装備を何種類も入手した。

これは軍用運動靴で93年製(規格は89年?)のもの。ЦСКА(TsSKA:軍中央スポーツクラブ)は名目上任意団体なのだが、これは「軍スポーツチーム」という似て非なるもの(正式名称聞き忘れた)の備品らしい。写真は荷物到着後に紹介するが、軍用ウェアの胸に着けるВС(軍)イニシャル付きのワッペンなども一緒に入手した。

・・・靴自体は特に特徴があるわけではない。赤と青の配色はちょっとЦСКАっぽいが(笑)。

サンボ用の訓練靴。以前旧ブログで緑色革製のものを紹介したが、年代による違いなのかどうかは不明。まあ市販品とそうそう違うものでもないと思うが。

出所がそこでなければ絶対買わなかったと思うが女性兵士用の営内つっかけ。特に女性の靴を蒐集しているわけではないのだが(笑)軍用だと思うと何でも買ってしまうこの習性は何とかしたほうがいいのかもしれない。

Posted by Yakov at

19:36

│Comments(0)

2010年01月29日

商業系(5)

今回も地味にバッジネタ。こういう民間バッジを紹介していると最低でも5年はかかる気がしてならない(笑)。

こんなところにも専門の記章があるのか・・・という感じだが。左上から時計回りに食事制限患者向けの食品店の販売員章、国立計画研究所の販売部(?)の40周年記章(74年度)、モスクワ衣料販売所の記章。

「国立計画研究所」はもちろん様々な専門別の組織であり、例えば自動車生産とか交通システムなど全国規模のプロジェクトを扱う。二番目の組織はひょっとすると国内の商業販売網とかを構築する組織なのかもしれない。

これまた左上から時計回りに「商品販売局・食料品店」、「合成繊維販売店」、モスクワ市スポーツ用品店」、「ジェツキー・ミール(子供の世界)」(モスクワの子供用品デパート)のバッジ。いかにも販売店らしい名前はともかく、「食料品店」のバッジに所属上部機関名がしっかり盛り込まれれているのは製造時期の違いによるものだろうか?

こんなところにも専門の記章があるのか・・・という感じだが。左上から時計回りに食事制限患者向けの食品店の販売員章、国立計画研究所の販売部(?)の40周年記章(74年度)、モスクワ衣料販売所の記章。

「国立計画研究所」はもちろん様々な専門別の組織であり、例えば自動車生産とか交通システムなど全国規模のプロジェクトを扱う。二番目の組織はひょっとすると国内の商業販売網とかを構築する組織なのかもしれない。

これまた左上から時計回りに「商品販売局・食料品店」、「合成繊維販売店」、モスクワ市スポーツ用品店」、「ジェツキー・ミール(子供の世界)」(モスクワの子供用品デパート)のバッジ。いかにも販売店らしい名前はともかく、「食料品店」のバッジに所属上部機関名がしっかり盛り込まれれているのは製造時期の違いによるものだろうか?

Posted by Yakov at

17:21

│Comments(0)

2010年01月28日

鉄道・交通ネタ(14)子供鉄道

今回も一発ネタ。

ソ連・東欧圏ではお馴染みの子供鉄道(子供が職員となって運行するアレ)だが、大抵大人の制服をそのまま小さくしたような本格的な装備を身につけているのが通例だ。しかしこの間入手した東独のものは・・・。

このビニール製の帽子と集金(切符集め?)バッグは「大人顔負け」で知られる本格派の「子供鉄道」らしからぬ気もするのだが・・・。決してお土産用というわけではないようだ。材質こそ「セーXーXーン変身セット(<比喩的な意味。現物を確かめたわけではない)」のようなビニール製だが、きちんとロゴも入り、つばつき略帽も結構手の込んだ構造をしている。さすがに高学年の学童はきちんとした(大人準拠の)制服を着ると思うのだが、低学年~幼稚園児クラスが私服にプラスして身につけるものなのではなかろうか。

・・・ソ連以外の子供鉄道には正直疎いので、「世界の車窓から」の愛好者の方(etc.)からのコメント歓迎。

ソ連・東欧圏ではお馴染みの子供鉄道(子供が職員となって運行するアレ)だが、大抵大人の制服をそのまま小さくしたような本格的な装備を身につけているのが通例だ。しかしこの間入手した東独のものは・・・。

このビニール製の帽子と集金(切符集め?)バッグは「大人顔負け」で知られる本格派の「子供鉄道」らしからぬ気もするのだが・・・。決してお土産用というわけではないようだ。材質こそ「セーXーXーン変身セット(<比喩的な意味。現物を確かめたわけではない)」のようなビニール製だが、きちんとロゴも入り、つばつき略帽も結構手の込んだ構造をしている。さすがに高学年の学童はきちんとした(大人準拠の)制服を着ると思うのだが、低学年~幼稚園児クラスが私服にプラスして身につけるものなのではなかろうか。

・・・ソ連以外の子供鉄道には正直疎いので、「世界の車窓から」の愛好者の方(etc.)からのコメント歓迎。

Posted by Yakov at

17:43

│Comments(4)

2010年01月27日

続・近隣国(9)

今回は投げっぱなしの謎服紹介。いやはや識別の取っ掛かりが少なすぎるのだ。

大戦以前の英軍生地に見えるのだがこの裁断は全くの謎である。民需用に仕立て直したような(糸の違いなどの)不自然さはなく、パーツごとの生地のばらつきからはむしろ工場生産品と思われる。

ちなみに供生地のズボンはストレートで腰に調節タブが付いていた。ボタンでもあればどこの国の服かくらいはわかるのだが・・・。

ソ連領内で編成された自由なんとか軍(チェコとかポーランドとか)かとも思ったのだが記録写真でもこのようなものはあまり見たことはない。例によって映画コンサルタントから出た品なのだが「映画倉庫」からでたでっち上げ服ではなさそうなので「事実無根の創作」ではないと思うのだが・・・。

「雑軍」ファンの読者諸氏のご意見をぜひ伺いたいところである。

大戦以前の英軍生地に見えるのだがこの裁断は全くの謎である。民需用に仕立て直したような(糸の違いなどの)不自然さはなく、パーツごとの生地のばらつきからはむしろ工場生産品と思われる。

ちなみに供生地のズボンはストレートで腰に調節タブが付いていた。ボタンでもあればどこの国の服かくらいはわかるのだが・・・。

ソ連領内で編成された自由なんとか軍(チェコとかポーランドとか)かとも思ったのだが記録写真でもこのようなものはあまり見たことはない。例によって映画コンサルタントから出た品なのだが「映画倉庫」からでたでっち上げ服ではなさそうなので「事実無根の創作」ではないと思うのだが・・・。

「雑軍」ファンの読者諸氏のご意見をぜひ伺いたいところである。

Posted by Yakov at

17:37

│Comments(4)

2010年01月26日

教育絵本?

絵本というより紙芝居か?という気もするが。

直訳するとストーリー絵画ということになるのだろうか、1966年製、3年学童向けの教材である。

学生生活や労働、動物の生活といったいくつかのテーマがそれぞれ数枚組のイラストにまとめられているのだ。裏にストーリーが書いてあるわけでもなく、はがきを一回り大きくしたようなサイズなので座学用の教材なのだろう。普通に考えて教師が口頭で「おはなし」を語り、それを聞きながらイラストを眺める・・・という副読本のようなものだと思うのだが。

・・・もしイラストを見てそれにあったストーリーをその場ででっち上げ、いや創作する教材だったりしたら面白いのに、と思う(<特に根拠なし)。まあそういう教育によってどんな「想像力に富んだ」大人が出来上がるかというと・・・筆者の周りには邪悪なサンプルばかりゴロゴロしている様な気がする。海のそばのイベント(夏と冬)に出入りしているヒトとか(笑)。

直訳するとストーリー絵画ということになるのだろうか、1966年製、3年学童向けの教材である。

学生生活や労働、動物の生活といったいくつかのテーマがそれぞれ数枚組のイラストにまとめられているのだ。裏にストーリーが書いてあるわけでもなく、はがきを一回り大きくしたようなサイズなので座学用の教材なのだろう。普通に考えて教師が口頭で「おはなし」を語り、それを聞きながらイラストを眺める・・・という副読本のようなものだと思うのだが。

・・・もしイラストを見てそれにあったストーリーをその場ででっち上げ、いや創作する教材だったりしたら面白いのに、と思う(<特に根拠なし)。まあそういう教育によってどんな「想像力に富んだ」大人が出来上がるかというと・・・筆者の周りには邪悪なサンプルばかりゴロゴロしている様な気がする。海のそばのイベント(夏と冬)に出入りしているヒトとか(笑)。

Posted by Yakov at

17:19

│Comments(0)

2010年01月25日

野戦食器(16)

前回の記事では筆者の絶望があまり伝わらなかったかもしれないが、昔のソ連海軍将官側線(パレード用)は本当の本当に貴重なのだ。まあ貴重すぎてなんだかわからなかったためにひどい消費の仕方をされたわけだが(悲)。

さて、気を取り直していつもの食器ネタ。画面の下にあるのは現ロシア軍の携帯食器セット(空挺部隊以外に支給された話は聞かない)で戦後ドイツ軍の物によく似ている(ロシア製にはナイフは付属しないが)。

大戦期ソ連でも「スプーンとフォークをリベットでつないだ」お馴染みのタイプ以外にこれに似たタイプが生産されていた(38年将校用)が、戦後は自前のスプーン以外こういう便利な道具は生産されていなかったようだ。

画面上に見えるアルミリングは布ナプキン用のホルダー。ロシア民芸業界(笑)では木製の塗り物がよく知られている。

これ以外にも様々な軍用テーブルセットを購入したのだが、あとはこれから届く荷物待ちなのだ。

一部金具が欠けてぐらついているのだが、意匠が気に入って(ボロ市で)買い込んだテーブルウェア。どうせ紙ナプキンホルダーか何かだろう・・・と思っていたら、その次の週に完全品が売られているのを発見。この二枚の板の間にフォーク4本(デザート用だろうか)とそのホルダーが組み込まれたかなり高級な品であることが発覚した。

・・・さすがにそんなパーツを作る技術はないのでアルミ棒2本を使って紙ナプキンホルダーとして使おうと思っている。知らなきゃこんな思いはしなかったのに・・・ううう。

さて、気を取り直していつもの食器ネタ。画面の下にあるのは現ロシア軍の携帯食器セット(空挺部隊以外に支給された話は聞かない)で戦後ドイツ軍の物によく似ている(ロシア製にはナイフは付属しないが)。

大戦期ソ連でも「スプーンとフォークをリベットでつないだ」お馴染みのタイプ以外にこれに似たタイプが生産されていた(38年将校用)が、戦後は自前のスプーン以外こういう便利な道具は生産されていなかったようだ。

画面上に見えるアルミリングは布ナプキン用のホルダー。ロシア民芸業界(笑)では木製の塗り物がよく知られている。

これ以外にも様々な軍用テーブルセットを購入したのだが、あとはこれから届く荷物待ちなのだ。

一部金具が欠けてぐらついているのだが、意匠が気に入って(ボロ市で)買い込んだテーブルウェア。どうせ紙ナプキンホルダーか何かだろう・・・と思っていたら、その次の週に完全品が売られているのを発見。この二枚の板の間にフォーク4本(デザート用だろうか)とそのホルダーが組み込まれたかなり高級な品であることが発覚した。

・・・さすがにそんなパーツを作る技術はないのでアルミ棒2本を使って紙ナプキンホルダーとして使おうと思っている。知らなきゃこんな思いはしなかったのに・・・ううう。

Posted by Yakov at

17:55

│Comments(0)

2010年01月24日

神をも恐れぬ改造品(1)

(1)としたのには意味はない。デンビルの狼藉(笑)を考えるに、いつか続きを書く羽目になるかもしれないが(苦笑)。

смешная "фантастика"....

見るからに古そうな絹地の肩章だが、幅が妙に狭いことにお気づきだろうか。モスクワの某市場で有名な海軍バイヤーから買ったもので売主は大珍品だ、と胸を張っていたのだが・・・。

幅は士官学校生(ユンガ)や医療・法務士官肩章よりは少し幅広であったがもちろんこんな規格は存在せず、造機・技術将校がこんな肩章をつけていたわけでもない。しかし明らかに工業生産品のこの素材は何だろうか?

・・・実は戦中戦後(55年規定まで記載あり)の海軍将官ズボンの側線なのであった(図版や写真では金線が二本並んでいるように見える)。

洒落ものの将校が変わった素材で作製・・・ということもなかろうから(デンビルじゃあるまいし)この場合、バイヤーを疑うのが筋だと思うのだ。

なにしろ昔から出来の悪いバッタもんとコレクターズアイテムをごっちゃにして売る(悪名高い)有名人なので・・・(ちなみに書いた海軍解説本は雑誌「ツェイヒガウス」で「ゴミの山」みたいに酷評されていた)。

おまけに大昔、そいつの家でこの材料と思しきロール(海軍将官の側線とは知らなかった)を見たことがあったのでほぼ間違いないだろう。「当時の兵隊」がやれば面白いアイテムでも現代人がやると・・・。いいから原反のまま売ればよかったのに・・・(泣)。

こうして貴重な素材は日々消えていくのだ。

смешная "фантастика"....

見るからに古そうな絹地の肩章だが、幅が妙に狭いことにお気づきだろうか。モスクワの某市場で有名な海軍バイヤーから買ったもので売主は大珍品だ、と胸を張っていたのだが・・・。

幅は士官学校生(ユンガ)や医療・法務士官肩章よりは少し幅広であったがもちろんこんな規格は存在せず、造機・技術将校がこんな肩章をつけていたわけでもない。しかし明らかに工業生産品のこの素材は何だろうか?

・・・実は戦中戦後(55年規定まで記載あり)の海軍将官ズボンの側線なのであった(図版や写真では金線が二本並んでいるように見える)。

洒落ものの将校が変わった素材で作製・・・ということもなかろうから(デンビルじゃあるまいし)この場合、バイヤーを疑うのが筋だと思うのだ。

なにしろ昔から出来の悪いバッタもんとコレクターズアイテムをごっちゃにして売る(悪名高い)有名人なので・・・(ちなみに書いた海軍解説本は雑誌「ツェイヒガウス」で「ゴミの山」みたいに酷評されていた)。

おまけに大昔、そいつの家でこの材料と思しきロール(海軍将官の側線とは知らなかった)を見たことがあったのでほぼ間違いないだろう。「当時の兵隊」がやれば面白いアイテムでも現代人がやると・・・。いいから原反のまま売ればよかったのに・・・(泣)。

こうして貴重な素材は日々消えていくのだ。

Posted by Yakov at

18:42

│Comments(0)

2010年01月24日

支援艦隊

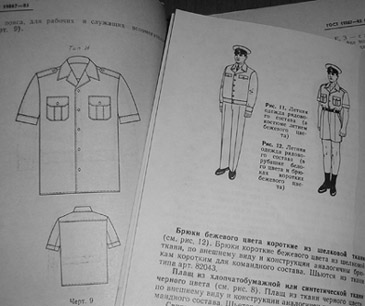

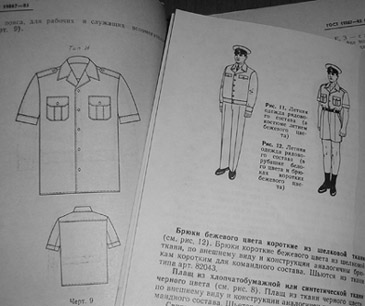

本日は某所で食事会があったもので以下略。「今日のコスプレ」というわけでもないが、本日着ていた新しい服はこれまで紹介しそびれていたものだった。記章類を海軍所属の支援艦隊仕様で組んでみたのでたまには着装説明でも。

未着用の注文服を入手したのだが、袖の階級章はもともと着いていたモルフロートと支援艦隊共通システムのもの。第9カテゴリーは軍なら中佐に相当する。全体の裁断は(80年の着装規定イラストでは海軍と区別できないが)現物を見ると海軍とは明らかに違うスタイルで作られている。まあ注文主の好みが入るので、海軍同型のものもあるかもしれないが。

支援艦隊は海軍所属なので(卒業バッジは一般海運大学)、軍のメダル中心に略綬を組んでみた。水難救助とか一部特殊なものも混ぜてみたが(笑)。機雷処理と極地航行記章が並列しているのはまあ転属が多かった、という洒落設定で。ドイツのものによく似た上級職員ボタンは裏がポリエチレンの特殊なものだ。

制帽にはモルフロート帽章(これはコイル刺繍)によく似た金属帽章がつくのが支援艦隊の独自規定だが、まあこのくらいの階級であれば・・・とコイル刺繍の帽章にした。民間商船では制帽のリボンや顎紐にさまざまなパターンの特注品があるのだが、軍所属ということでスタンダードなものにしてある。

今回届いた1980年国防省指令では支援艦隊の内着シャツは白のみ、とあるのだが、実はこのように胸ポケットがない特別製を着用しているのだ(GOST19867-85)。さすがにこんな服は持っていないし、わざわざ将校白シャツのポケットをはがすのも苦痛なのでこの辺は目をつぶらざるを得ない。

この図にあるような半袖シャツも結構難しい。現代の航空会社シャツとよく似てはいるのだが・・・。

資料が増えると悩みも増える、まさに無間地獄なのである。

未着用の注文服を入手したのだが、袖の階級章はもともと着いていたモルフロートと支援艦隊共通システムのもの。第9カテゴリーは軍なら中佐に相当する。全体の裁断は(80年の着装規定イラストでは海軍と区別できないが)現物を見ると海軍とは明らかに違うスタイルで作られている。まあ注文主の好みが入るので、海軍同型のものもあるかもしれないが。

支援艦隊は海軍所属なので(卒業バッジは一般海運大学)、軍のメダル中心に略綬を組んでみた。水難救助とか一部特殊なものも混ぜてみたが(笑)。機雷処理と極地航行記章が並列しているのはまあ転属が多かった、という洒落設定で。ドイツのものによく似た上級職員ボタンは裏がポリエチレンの特殊なものだ。

制帽にはモルフロート帽章(これはコイル刺繍)によく似た金属帽章がつくのが支援艦隊の独自規定だが、まあこのくらいの階級であれば・・・とコイル刺繍の帽章にした。民間商船では制帽のリボンや顎紐にさまざまなパターンの特注品があるのだが、軍所属ということでスタンダードなものにしてある。

今回届いた1980年国防省指令では支援艦隊の内着シャツは白のみ、とあるのだが、実はこのように胸ポケットがない特別製を着用しているのだ(GOST19867-85)。さすがにこんな服は持っていないし、わざわざ将校白シャツのポケットをはがすのも苦痛なのでこの辺は目をつぶらざるを得ない。

この図にあるような半袖シャツも結構難しい。現代の航空会社シャツとよく似てはいるのだが・・・。

資料が増えると悩みも増える、まさに無間地獄なのである。

Posted by Yakov at

00:14

│Comments(0)

2010年01月22日

野戦食器(15)

今回も地道に食堂用品ネタ。今回は「ソ連独自」なものを。

以前から紹介している「ソ連軍後期型食器セット」の一環。同じく尿素樹脂で出来た皿か鍋のふた・・・という様相だが実は「皿置き台」なのだ。

口の悪い友人が「こんな白痴的なものは世界中どこにもないだろう」と前置きして教えてくれたのだが、金属皿にビフテキやジュリエン(ミニグラタン)などを置くと当然皿が熱くなる。しかし軍の食事テーブルの多くはポリエチレンなのでそのままだと溶けてしまう・・・ため、その対策用具なのだという。

まあ「欠点に気付く前に大量生産してしまい、後であわてて帳尻をあわす」というのは世界共通(最近某巨大自動車メーカーも米国市場で大量リコールを出したところだ)、ソ連の場合は生産数が莫大なので帳尻合わせの分野が異常発達した、ということなのだろう。ま、テスト中に気付け、ということだが。

・・・日本の某武装公務員の方々でも、きっと思い当たる節はあると思う。

大きさを比較するものが何もないが、6x15cmくらいの小さな樹脂皿である。通常ロシアのテーブル常備品は塩、胡椒、芥子が標準で、たいてい陶器かガラス容器に入って三つ並んでいる。これが中央アジア料理店だとアジカ(グルジア風辛味ペースト)やラー油が芥子に替わるわけだ。

これはどうやら将校食堂の備品らしいのだが、スメタナやマヨネーズ、ケチャップ(シャシリク用?)を入れる特別皿のようだ(テーブル常備品ではなく)。将校食堂のカフェテリアだとシャシリクも珍しくないメニューだが、おそらく一般の徴募兵にはあまり縁がない皿だと思う。

以前から紹介している「ソ連軍後期型食器セット」の一環。同じく尿素樹脂で出来た皿か鍋のふた・・・という様相だが実は「皿置き台」なのだ。

口の悪い友人が「こんな白痴的なものは世界中どこにもないだろう」と前置きして教えてくれたのだが、金属皿にビフテキやジュリエン(ミニグラタン)などを置くと当然皿が熱くなる。しかし軍の食事テーブルの多くはポリエチレンなのでそのままだと溶けてしまう・・・ため、その対策用具なのだという。

まあ「欠点に気付く前に大量生産してしまい、後であわてて帳尻をあわす」というのは世界共通(最近某巨大自動車メーカーも米国市場で大量リコールを出したところだ)、ソ連の場合は生産数が莫大なので帳尻合わせの分野が異常発達した、ということなのだろう。ま、テスト中に気付け、ということだが。

・・・日本の某武装公務員の方々でも、きっと思い当たる節はあると思う。

大きさを比較するものが何もないが、6x15cmくらいの小さな樹脂皿である。通常ロシアのテーブル常備品は塩、胡椒、芥子が標準で、たいてい陶器かガラス容器に入って三つ並んでいる。これが中央アジア料理店だとアジカ(グルジア風辛味ペースト)やラー油が芥子に替わるわけだ。

これはどうやら将校食堂の備品らしいのだが、スメタナやマヨネーズ、ケチャップ(シャシリク用?)を入れる特別皿のようだ(テーブル常備品ではなく)。将校食堂のカフェテリアだとシャシリクも珍しくないメニューだが、おそらく一般の徴募兵にはあまり縁がない皿だと思う。

Posted by Yakov at

17:56

│Comments(0)

2010年01月21日

商業系(4)

撮り溜めたバッジの紹介も時々やっていかないと・・・。

今回は販売員バッジ。昨春購入した分はまだ大したことない量なのだが、秋に買ったバッジが届くと、もはや収拾不能になりそうである。

左上から時計回りにジュダーノフ地区の商品販売局、モスクワのキーロフ地区食品販売局、モスクワ衣服販売所、モスクワ生活用品販売局の職員バッジ。これだけでもうこの世界の泥沼ぶりはわかっていただけると思う。

これまた左上からモルダビアの百貨店(多分キシニェフだと思う)、モスクワのジェルジンスキー百貨店(この名前では現存していない)、モスクワの中央百貨店「ツム」、グム(モスクワ)の前回紹介とは別ヴァージョン。

・・・(一遍に紹介すると飽きられるので)休み休み紹介して行きたい。

今回は販売員バッジ。昨春購入した分はまだ大したことない量なのだが、秋に買ったバッジが届くと、もはや収拾不能になりそうである。

左上から時計回りにジュダーノフ地区の商品販売局、モスクワのキーロフ地区食品販売局、モスクワ衣服販売所、モスクワ生活用品販売局の職員バッジ。これだけでもうこの世界の泥沼ぶりはわかっていただけると思う。

これまた左上からモルダビアの百貨店(多分キシニェフだと思う)、モスクワのジェルジンスキー百貨店(この名前では現存していない)、モスクワの中央百貨店「ツム」、グム(モスクワ)の前回紹介とは別ヴァージョン。

・・・(一遍に紹介すると飽きられるので)休み休み紹介して行きたい。

Posted by Yakov at

17:45

│Comments(0)

2010年01月20日

旅行用品(9)

このネタ落穂拾いのつもりだったが、調べてみると結構紹介し残しがあったようで・・・。まあボチボチ更新ということで。

日本でも60年代の登山用品にこんなのがあった気がする。折りたたみ式の食事用セットであるがナイフがいまいち貧弱で・・・。ケースに余裕があるので実はもう一つナイフがつく・・・というオチなのかもしれない(今のところ確認不能)。プラスティック製の柄には工場の略称が付いているだけの質素な品である。

何となく買い込んでしまう折りたたみコップ2種(プラ製)。日本人だと旅行先でお湯を沸かしてコーヒー紅茶・・・とくるところだがそこはロシア人、お湯に対応していないプラコップとあってはウォッカ(いやまあ酒なら何でもいいけど)以外の選択肢はあまりなさそうである。

前にも書いた気がするが(ソ連のコメディー映画で)喜劇俳優ニクーリンが手首のスナップで(飛び出しナイフを扱うように!)折畳みコップをさっと差し出す動作は今でも語り草なのだ。

・・で、向こうの友人にその「特訓」を受けたのだが、場数をこなしていないせいか(笑)なかなか上達しないままである。

日本でも60年代の登山用品にこんなのがあった気がする。折りたたみ式の食事用セットであるがナイフがいまいち貧弱で・・・。ケースに余裕があるので実はもう一つナイフがつく・・・というオチなのかもしれない(今のところ確認不能)。プラスティック製の柄には工場の略称が付いているだけの質素な品である。

何となく買い込んでしまう折りたたみコップ2種(プラ製)。日本人だと旅行先でお湯を沸かしてコーヒー紅茶・・・とくるところだがそこはロシア人、お湯に対応していないプラコップとあってはウォッカ(いやまあ酒なら何でもいいけど)以外の選択肢はあまりなさそうである。

前にも書いた気がするが(ソ連のコメディー映画で)喜劇俳優ニクーリンが手首のスナップで(飛び出しナイフを扱うように!)折畳みコップをさっと差し出す動作は今でも語り草なのだ。

・・で、向こうの友人にその「特訓」を受けたのだが、場数をこなしていないせいか(笑)なかなか上達しないままである。

Posted by Yakov at

17:10

│Comments(0)

2010年01月19日

野戦食器(14)

かなり間が空いてしまったが再度食器ネタ。今回は軍食堂のものなので「野戦」とはいいがたいが。

2枚目の画像右側は現ロシア軍の官給ステンレス皿で裏面にロシア国防省の刻印がある。今回は鉄道駅近くのボロ市で軍基地から流出した食器類を多数入手したのだが、これも食堂の備品らしくずっしりと重い。

残り2枚の皿は別ルートで入手したソ連時代の「民生品」だが、基地ではこういう民生品も同じように使用されていたと思われる。売主は「今と違って(ソ連製なので)厚い材質のいいものだ」とセールストークをかましていたが、はるばる日本まで持ち帰る身には「素材の厚さ」はあまり嬉しいものではない。

・・・それにしても、「厚さ」自慢は「触っても熱くなりにくい」ということなのだろうか?いざ熱くなったら余計始末に困る気もするが。

別口で入手した海軍用食器。食事皿ではなくてテーブルセットの一環・・・というか、陶器の塩・胡椒&芥子入れを置く小皿なのだ。基地もしくは艦内の将校食堂から出たものだと思う。戦前からあまり規格が変わっていない上に印が不鮮明なため製造年は不明。

2枚目の画像右側は現ロシア軍の官給ステンレス皿で裏面にロシア国防省の刻印がある。今回は鉄道駅近くのボロ市で軍基地から流出した食器類を多数入手したのだが、これも食堂の備品らしくずっしりと重い。

残り2枚の皿は別ルートで入手したソ連時代の「民生品」だが、基地ではこういう民生品も同じように使用されていたと思われる。売主は「今と違って(ソ連製なので)厚い材質のいいものだ」とセールストークをかましていたが、はるばる日本まで持ち帰る身には「素材の厚さ」はあまり嬉しいものではない。

・・・それにしても、「厚さ」自慢は「触っても熱くなりにくい」ということなのだろうか?いざ熱くなったら余計始末に困る気もするが。

別口で入手した海軍用食器。食事皿ではなくてテーブルセットの一環・・・というか、陶器の塩・胡椒&芥子入れを置く小皿なのだ。基地もしくは艦内の将校食堂から出たものだと思う。戦前からあまり規格が変わっていない上に印が不鮮明なため製造年は不明。

Posted by Yakov at

17:44

│Comments(0)

2010年01月18日

テンプレ。

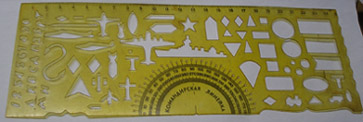

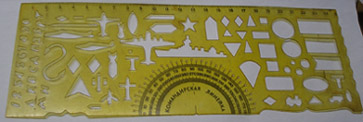

このブログもテンプレを多用している気もするが以下略。・・・のテンプレではなく、そのまんま軍用テンプレート:Командирская линейка(指揮官定規)を何例か紹介する。なんというかこの手のものは兵科や時代で物凄い種類があるため手持ちの全てを探し出す根気が続かないのである(<ダメダメ)。

5~60年代の一般兵科定規。まあ扱う地図は同じものなので「陸軍だから艦船は書かない」ということはなく航空兵力や艦船のプレートもあって面白い。大昔のことなので忘れている方も多かろうが、旧ブログではこういう兵科記号をカラースタンプにしたものも紹介したものだ。アルファベットが順番に並んでいなかったり、文字の兼用が前提だったり見れば見るほど楽しめる。娑婆での日常事務作業お役立ち度ゼロなのはまあ気にしない気にしない。

薄ぼんやりとした画像で申し訳ないが50年代初期の海軍将校用定規。前掲のものがなにやら玩具っぽかったのに対し、これは幾何学的抽象度が高いと思う(<見たまんまな感想)。

これも50年代の一般兵科用。筆者は品性下劣なもので中央の星の右にある記号が「変なバベルの塔」に見えて仕方がないのだが、これは一体なんだろうか。ぜひ識者に教えを請いたいものである(<マジレス禁止)。

現代ロシア軍の陸軍用だが、ソ連末期にもほぼ同じものを手に入れたので、その頃から殆ど改定はされていないと思う。初期のもののような奇をてらった(?)テンプレが姿を消し、地図上のスケール換算に重点が移っているのがわかる。

5~60年代の一般兵科定規。まあ扱う地図は同じものなので「陸軍だから艦船は書かない」ということはなく航空兵力や艦船のプレートもあって面白い。大昔のことなので忘れている方も多かろうが、旧ブログではこういう兵科記号をカラースタンプにしたものも紹介したものだ。アルファベットが順番に並んでいなかったり、文字の兼用が前提だったり見れば見るほど楽しめる。娑婆での日常事務作業お役立ち度ゼロなのはまあ気にしない気にしない。

薄ぼんやりとした画像で申し訳ないが50年代初期の海軍将校用定規。前掲のものがなにやら玩具っぽかったのに対し、これは幾何学的抽象度が高いと思う(<見たまんまな感想)。

これも50年代の一般兵科用。筆者は品性下劣なもので中央の星の右にある記号が「変なバベルの塔」に見えて仕方がないのだが、これは一体なんだろうか。ぜひ識者に教えを請いたいものである(<マジレス禁止)。

現代ロシア軍の陸軍用だが、ソ連末期にもほぼ同じものを手に入れたので、その頃から殆ど改定はされていないと思う。初期のもののような奇をてらった(?)テンプレが姿を消し、地図上のスケール換算に重点が移っているのがわかる。

Posted by Yakov at

17:06

│Comments(0)

2010年01月17日

懐かし生活用品(6)続・飲料

今回もラベルを羅列するだけで終ってしまうのだが・・・。

一枚目のポートワイン以外は全てソフトドリンクのラベルである(・・・しかしワインの名前が「カフカス」というのはあんまりではなかろうか。日本酒に置き換えると「銘酒・九州」とか「吟醸・東北」級のアバウトさである)。今回メインに持ってきた三日月形のラベルは日本ではあまり見ない形だが、ソ連ビールやソフトドリンクではかなりメジャーな部類に入る。

内容的には・・・70年代からソ連崩壊まで幅広く集まったので、同一銘柄(林檎、梨、オレンジ、ブラチノなど)で結構ヴァリエーションがあるのがわかると思う。時々サイケ調なのがあったりするのも時代というものだろうか(笑)。

製造年代以外にも製造共和国でデザインが違ったり、集めだしたらきりがなさそうな泥沼感がある。

内容には深入りせず、本日これまで。

一枚目のポートワイン以外は全てソフトドリンクのラベルである(・・・しかしワインの名前が「カフカス」というのはあんまりではなかろうか。日本酒に置き換えると「銘酒・九州」とか「吟醸・東北」級のアバウトさである)。今回メインに持ってきた三日月形のラベルは日本ではあまり見ない形だが、ソ連ビールやソフトドリンクではかなりメジャーな部類に入る。

内容的には・・・70年代からソ連崩壊まで幅広く集まったので、同一銘柄(林檎、梨、オレンジ、ブラチノなど)で結構ヴァリエーションがあるのがわかると思う。時々サイケ調なのがあったりするのも時代というものだろうか(笑)。

製造年代以外にも製造共和国でデザインが違ったり、集めだしたらきりがなさそうな泥沼感がある。

内容には深入りせず、本日これまで。

Posted by Yakov at

16:51

│Comments(4)

2010年01月16日

グリーティングカード(1)

本日は文化事業(笑)のため帰宅が遅れ、以下略。

またもアバウトな表題だが、多分単発ネタになると思う。

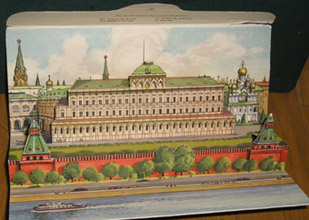

58年、モスクワで開かれた世界青年友好祭の記念絵葉書の封筒というかなんというか。

封を外すと本体が二つに割れて飛び出すイラスト(この場合はクレムリンの大会宮殿)となっている。

封筒の中に飛び出すカードを仕込むより、この手の「手渡し・郵送両用」タイプがロシアでは好まれているようである。

話は少しずれるが、モスクワ市当局から参戦元軍人に贈られた「戦勝記念日カード」の中に音声チップを仕込んだものがあったのだが、それもこのような郵送兼手渡しカードであった。

ま、ワタシ的には(郵便局で乱暴にスタンプを押されると音声チップが壊れかねないので)こういうものは手渡しの方がやはり安全な気がする(笑)。

またもアバウトな表題だが、多分単発ネタになると思う。

58年、モスクワで開かれた世界青年友好祭の記念絵葉書の封筒というかなんというか。

封を外すと本体が二つに割れて飛び出すイラスト(この場合はクレムリンの大会宮殿)となっている。

封筒の中に飛び出すカードを仕込むより、この手の「手渡し・郵送両用」タイプがロシアでは好まれているようである。

話は少しずれるが、モスクワ市当局から参戦元軍人に贈られた「戦勝記念日カード」の中に音声チップを仕込んだものがあったのだが、それもこのような郵送兼手渡しカードであった。

ま、ワタシ的には(郵便局で乱暴にスタンプを押されると音声チップが壊れかねないので)こういうものは手渡しの方がやはり安全な気がする(笑)。

Posted by Yakov at

20:32

│Comments(2)

2010年01月15日

ソ連のアニメキャラ(5)ソノシート

朝日そのマr・・・いや「朝日ソノラマ」という社名もすでになく、ソノシートと聞いてピンと来るのはじじいだけ、という気もするが、このブログは以下略。

昔懐かしいソノシートはソ連国営レコード・メロディア社の製品。アニメソングはワニのゲーナやヴィニー・プフ(熊のプーさんですな)など定番が収められているのだが、B面が丸々朗読で「三匹の子豚」が英国民話と題して収録されている。

挿絵が何となく某「著作権守銭奴」のものに似ている気もするが多分気のせいであろう。何しろ民話だし著作権フリーちうことで(笑)。

朗読レコードといえば、昔(今はなき神保町の)新世界レコードでチェブラーシュカのものをバーゲン価格で買ったことがある。日本での知名度が無茶苦茶低かった頃で表題に「おとぎ話」と書いてあったのも今は昔。ま、レコードプレーヤー自体もめっきり見かけなくなってしまったが(筆者は「マレーシア製」のものを15年前に購入し使っているのだ)。

昔懐かしいソノシートはソ連国営レコード・メロディア社の製品。アニメソングはワニのゲーナやヴィニー・プフ(熊のプーさんですな)など定番が収められているのだが、B面が丸々朗読で「三匹の子豚」が英国民話と題して収録されている。

挿絵が何となく某「著作権守銭奴」のものに似ている気もするが多分気のせいであろう。何しろ民話だし著作権フリーちうことで(笑)。

朗読レコードといえば、昔(今はなき神保町の)新世界レコードでチェブラーシュカのものをバーゲン価格で買ったことがある。日本での知名度が無茶苦茶低かった頃で表題に「おとぎ話」と書いてあったのも今は昔。ま、レコードプレーヤー自体もめっきり見かけなくなってしまったが(筆者は「マレーシア製」のものを15年前に購入し使っているのだ)。

Posted by Yakov at

17:40

│Comments(0)

2010年01月14日

ファッション通信再び(2)

今回も7~80年代のネタで。この頃の流行は今日びの若者(当時を知っている元若者もそうだが)からはダサい、センス問題外とえらいいわれようである。しかしここはじじいのブログ。(良心が咎めて)そうそう悪し様に罵ったりはできないのである。

1973年版と75年版のモード雑誌。以前旧ブログで50年代のものを紹介したかと思うが、基本手作りが当たり前なので毎号基礎的な型紙が付いてくる。

日本でも5~60年代は手作り(特に子供服)が当たり前だったのでその辺はどうでもいいのだが、ざっと眺めてみても「西側」の70年代ファッションとそれほど隔たっていないことに驚く。多分2~3年のタイムラグはあるのだろうが現代の目から見ると誤差はほぼ0なのだ。

60年代くらいだと東欧(特に東独)当たりから流行が伝播していった気がするのだがこの頃になると明らかに速度が増している(そういえば男性のもみ上げや襟足もー将校も含めー世界的に結構長かった・・・)。

この頃の風俗を追及していくとどんどん普段着がダサくなってしまう気がするのだが、いっそこの辺も徹底しようかと企む俺ガイル。

こりゃまた微妙なデザインのスーツだが、当時憧れのユーゴスラビア製なのである。コミンフォルム批判以来の敵対関係も和らいだ70年代には(西側に近いという意味で)品質・ファッション性ともに高く評価されていたこの国の製品であるが、今の目から見ると、まあ特に何も・・・(笑)。

先ほどは70年代ファッションに敬意を払っている・・・と書いておいてなんなのだが、この服に(以前紹介した)オリンピックシャツやネクタイ、サングラスを試しに組み合わせてみたが、結局外に出る勇気はでなかった・・・。

1973年版と75年版のモード雑誌。以前旧ブログで50年代のものを紹介したかと思うが、基本手作りが当たり前なので毎号基礎的な型紙が付いてくる。

日本でも5~60年代は手作り(特に子供服)が当たり前だったのでその辺はどうでもいいのだが、ざっと眺めてみても「西側」の70年代ファッションとそれほど隔たっていないことに驚く。多分2~3年のタイムラグはあるのだろうが現代の目から見ると誤差はほぼ0なのだ。

60年代くらいだと東欧(特に東独)当たりから流行が伝播していった気がするのだがこの頃になると明らかに速度が増している(そういえば男性のもみ上げや襟足もー将校も含めー世界的に結構長かった・・・)。

この頃の風俗を追及していくとどんどん普段着がダサくなってしまう気がするのだが、いっそこの辺も徹底しようかと企む俺ガイル。

こりゃまた微妙なデザインのスーツだが、当時憧れのユーゴスラビア製なのである。コミンフォルム批判以来の敵対関係も和らいだ70年代には(西側に近いという意味で)品質・ファッション性ともに高く評価されていたこの国の製品であるが、今の目から見ると、まあ特に何も・・・(笑)。

先ほどは70年代ファッションに敬意を払っている・・・と書いておいてなんなのだが、この服に(以前紹介した)オリンピックシャツやネクタイ、サングラスを試しに組み合わせてみたが、結局外に出る勇気はでなかった・・・。

Posted by Yakov at

17:06

│Comments(4)

2010年01月13日

紙もの・映画編

本日も一発ネタ。映画のコンサルタントをやっている友人の事務所でもらった小道具である。

「太陽に灼かれて2」で使用されたソ連紙幣の模型。完成した映画はプレミア上映以後全く公開情報がないのだが、撮影時のスチールでは爆撃を受けて回り一帯に飛び散った紙幣・・・という使われ方をするらしい(脚本を読んだわけではないので間違っていたら申し訳ない)。

戦前の3,5ルーブル紙幣やレーニンの顔の入った1~10チェルボネッツ紙幣はソ連紙幣マニアの間ではビギナー必須アイテムなのだが、諸物価高騰の折(笑)そうそう何枚も買えなくなって来たので実にありがたい。

そうそう。「偽札」ではない証拠に、欄外に赤字で芥子粒のように小さく "образец(見本)"と書いてあるのだ。アリバイ工作みたいだが(笑)。

「太陽に灼かれて2」で使用されたソ連紙幣の模型。完成した映画はプレミア上映以後全く公開情報がないのだが、撮影時のスチールでは爆撃を受けて回り一帯に飛び散った紙幣・・・という使われ方をするらしい(脚本を読んだわけではないので間違っていたら申し訳ない)。

戦前の3,5ルーブル紙幣やレーニンの顔の入った1~10チェルボネッツ紙幣はソ連紙幣マニアの間ではビギナー必須アイテムなのだが、諸物価高騰の折(笑)そうそう何枚も買えなくなって来たので実にありがたい。

そうそう。「偽札」ではない証拠に、欄外に赤字で芥子粒のように小さく "образец(見本)"と書いてあるのだ。アリバイ工作みたいだが(笑)。

Posted by Yakov at

17:36

│Comments(0)

2010年01月12日

五輪・紙もの(1)

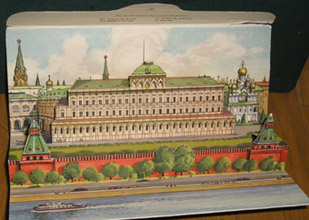

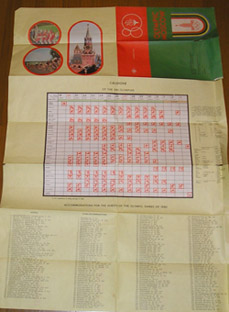

雑用で更新が遅れてしまった。本日は印刷ネタで。

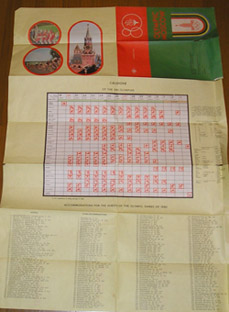

モスクワ五輪時、観光客向けに作られた市内案内図。オリンピックの種目別日程表と市内のスタジアムが記されている。基本的にお仕着せ観光ツアーやスポーツ関係者、使節団が対象なので非常にアバウトなものである。ま、自分で公共機関を使い移動するわけではないので当然だが。

もちろんサイズはA2くらいあってそこそこ詳しく表記できるはずだが、精度の方は・・・。

現在でこそ交通機関の路線図入り市外図が普通に売られているが、詳細な市内地図が「機密」扱いであった時代ならでは、という感じだ(故意に地理的間違いが盛り込まれていたというし)。

ソ連の外人向け商店には(現ロシアの英語偏重と異なり)英、仏、独、スペイン、日本語版の観光資料がどこに行っても同じ数だけ売られていた、というのも懐かしい思い出である。

お馴染み通年カレンダーサイズのミーシャ・ホログラムカードだが、オリンピックの日程だけに特化したものである。テレビカメラを睨むミーシャというのもなかなか可愛い・・・のか?

モスクワ五輪時、観光客向けに作られた市内案内図。オリンピックの種目別日程表と市内のスタジアムが記されている。基本的にお仕着せ観光ツアーやスポーツ関係者、使節団が対象なので非常にアバウトなものである。ま、自分で公共機関を使い移動するわけではないので当然だが。

もちろんサイズはA2くらいあってそこそこ詳しく表記できるはずだが、精度の方は・・・。

現在でこそ交通機関の路線図入り市外図が普通に売られているが、詳細な市内地図が「機密」扱いであった時代ならでは、という感じだ(故意に地理的間違いが盛り込まれていたというし)。

ソ連の外人向け商店には(現ロシアの英語偏重と異なり)英、仏、独、スペイン、日本語版の観光資料がどこに行っても同じ数だけ売られていた、というのも懐かしい思い出である。

お馴染み通年カレンダーサイズのミーシャ・ホログラムカードだが、オリンピックの日程だけに特化したものである。テレビカメラを睨むミーシャというのもなかなか可愛い・・・のか?

Posted by Yakov at

19:15

│Comments(0)