楽しみながら強くなれる!田村装備開発(株)の『ガチタマTV』!

2009年12月31日

С Новым Годом!

С Новым Годом!

Желаю вам успехов и счастья в Новом Году!

少々早いですが、ご来訪の皆様、新年おめでとうございます。

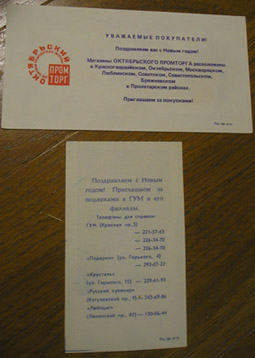

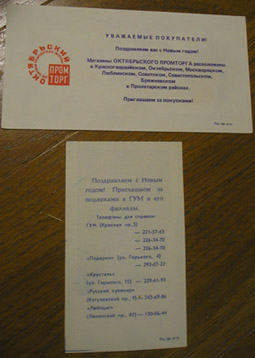

さて、今回の画像はソ連の年賀状のようでさにあらず。

上がオクチャーブリ地区商品生産局名義、下がモスクワの国営デパートГУМ発行の年末年始顧客挨拶カードなのだ。

裏面には新年の挨拶とともに、「新年&ヨールカの贈り物(ソ連時代には西側で言うクリスマスと新年を一緒に祝ったのだ)はぜひ当百貨店&支店にて!」のあおりと電話問い合わせ番号が書いてある、ある種広告のようなものなのだ(上のカードは地区の住民に当てた挨拶状だが、目的は同じく販売促進)。

西側と違い「販売ノルマ」はそれほど厳しくはないと思うが(笑)商品がごっそり残るようだとやはり当局からお叱りが来るのかもしれない。

・・・ちなみに子供が寝ている間にやって来るストーカーじみたサンタクロースと違い、ジェドマロース(厳寒爺)は子供に直接贈り物を手渡すため「贈り物が期待はずれ」だと面と向かって落胆されかねないのがなかなかスリリングである。

・・・今年の最終更新というのに蛇足を書き連ねていくのも野暮な話だが、おそらく来年もこのような路線で続くと思うので皆様どうかよろしく。

Желаю вам успехов и счастья в Новом Году!

少々早いですが、ご来訪の皆様、新年おめでとうございます。

さて、今回の画像はソ連の年賀状のようでさにあらず。

上がオクチャーブリ地区商品生産局名義、下がモスクワの国営デパートГУМ発行の年末年始顧客挨拶カードなのだ。

裏面には新年の挨拶とともに、「新年&ヨールカの贈り物(ソ連時代には西側で言うクリスマスと新年を一緒に祝ったのだ)はぜひ当百貨店&支店にて!」のあおりと電話問い合わせ番号が書いてある、ある種広告のようなものなのだ(上のカードは地区の住民に当てた挨拶状だが、目的は同じく販売促進)。

西側と違い「販売ノルマ」はそれほど厳しくはないと思うが(笑)商品がごっそり残るようだとやはり当局からお叱りが来るのかもしれない。

・・・ちなみに子供が寝ている間にやって来るストーカーじみたサンタクロースと違い、ジェドマロース(厳寒爺)は子供に直接贈り物を手渡すため「贈り物が期待はずれ」だと面と向かって落胆されかねないのがなかなかスリリングである。

・・・今年の最終更新というのに蛇足を書き連ねていくのも野暮な話だが、おそらく来年もこのような路線で続くと思うので皆様どうかよろしく。

Posted by Yakov at

21:42

│Comments(2)

2009年12月30日

続・民警(8)

来客の2件の合間に更新(笑)。年末&臨海なんたらの時期に何をやっているのか、という気もするが。

今回は落穂拾い的に予審判事のネタを追加してみたい。

ソ連型帽章の付いた予審判事制帽。兵科色が変わったのはソ連解体とほぼ同時(91年~93年のある時期)なのでこのようなヌエ的な代物も時々出てくるのだ(施設警護警察がダークブルーの制服を着ていた時期もあったようだし・・・)。

ちなみに民警の制服交換は結構遅く、95~96年くらいだとモスクワ市内でもまだ旧制服を見かけたくらいである。これが場末町(ヴャジマとか)だと・・・2002年に検問所の民警がソ連型制帽を被っていた例を目撃した(笑)。

97年型の予審判事略帽。パイピングが変わっただけだが市場で見かけることは殆どない。いざ出ると決して高いものではないのだが(笑)。

本来民警型の国家袖章(台座が黒いもの)を使ってもなんら問題はないのだろうが、やはり好んでこのような専用国家章を着ける人間も多いようだ。以前話題に出した内務省発行のDVD「民警の1日」では93年ごろの旧型内務省袖章(盾と剣がデザインされMVDの文字がある)のライトブルーヴァージョンを(2008年にもかかわらず)着けている職員が何人も出てきたくらいである。

・・・前にも書いたと思うが、ライトブルー(空軍の色)とトルコ石色(僅かに緑がかったやや濃い目のライトブルー)が混用されるばかりか、(今回の制帽のように)殆どロイヤルブルーに近い色まで同一政府機関で混ぜこぜに使われているのはなんともカオスである(笑)。ま、普通のヒトには青はどこまでいっても青、ということなのだろうが。

今回は落穂拾い的に予審判事のネタを追加してみたい。

ソ連型帽章の付いた予審判事制帽。兵科色が変わったのはソ連解体とほぼ同時(91年~93年のある時期)なのでこのようなヌエ的な代物も時々出てくるのだ(施設警護警察がダークブルーの制服を着ていた時期もあったようだし・・・)。

ちなみに民警の制服交換は結構遅く、95~96年くらいだとモスクワ市内でもまだ旧制服を見かけたくらいである。これが場末町(ヴャジマとか)だと・・・2002年に検問所の民警がソ連型制帽を被っていた例を目撃した(笑)。

97年型の予審判事略帽。パイピングが変わっただけだが市場で見かけることは殆どない。いざ出ると決して高いものではないのだが(笑)。

本来民警型の国家袖章(台座が黒いもの)を使ってもなんら問題はないのだろうが、やはり好んでこのような専用国家章を着ける人間も多いようだ。以前話題に出した内務省発行のDVD「民警の1日」では93年ごろの旧型内務省袖章(盾と剣がデザインされMVDの文字がある)のライトブルーヴァージョンを(2008年にもかかわらず)着けている職員が何人も出てきたくらいである。

・・・前にも書いたと思うが、ライトブルー(空軍の色)とトルコ石色(僅かに緑がかったやや濃い目のライトブルー)が混用されるばかりか、(今回の制帽のように)殆どロイヤルブルーに近い色まで同一政府機関で混ぜこぜに使われているのはなんともカオスである(笑)。ま、普通のヒトには青はどこまでいっても青、ということなのだろうが。

Posted by Yakov at

17:22

│Comments(0)

2009年12月29日

食い倒れ編・カーシャ

本日来客につき以下略。今回はコレクションの話を離れて最近国内で購入したロシア産食品の話でも。

http://www.victory-corp.co.jp/files/rus%20foods%20catalogue/catalogue%20jp.pdf

(勝手に)リンクしたので画像はなくてもよいようなものだが、先日の某ユーラシアバザールで購入したロシア製簡易そば粥のパッケージである。熱湯で袋ごと15分ゆで、水を切れば出来上がり・・・という失敗知らずの製品なので実にありがたい。まあ皮を剥いたそばの実そのままなので塩コショウ(+バター)で味付けするかグヤーシュ(ハンガリー風肉汁)かトマトソースで和える、肉缶と一緒に煮込む・・・辺りが基本レシピとなるのだろうが。

いずれにしてもこれまで限られた重量のカバンに「日常食」を詰め込むべきか止めるかで頭を悩ませてきた身には非常にありがたい。ついでに甘いミルク粥に最適なマンカ(精製小麦)のカーシャも出して欲しいものだ(<無茶言うな)。

ロシアのイベントで軍の給食車から配られる食事の代表がこのような蒸し煮牛缶とあえたそば粥なのだ。

画像は98年ごろ売られていたおそろしくクラシックな缶入りのカザフスタン製缶詰(ソ連規格でしばらく作られていたようだ)。レンドリースのトゥションカのようなデザインなので喜んで買ってはみたが、開封するのが惜しくて部屋に転がしたまま早10年・・・というマニアの常道(=地獄)に陥ってしまった一品である(笑)。

リンク先のそば粥輸入もとの話に戻るが、取り扱い中の国産ペリメニや輸入予定のクワス、ロシアチョコレートなどのラインナップを見て心の底から楽しみにしている筆者である(これで重いチョコやらカーシャやらをトランクに詰める苦労から解放されるというものだ。多分ハルヴァは輸入されないと思うが)。

白樺や新世界レコードが輸入していたジャムやら飲料が絶えてはや十数年。ロシア食品を熱望していたのは何も在日ロシア人ばかりではないのであった。

・・・興奮しすぎて今回オチなし。ありがたやありがたや。

http://www.victory-corp.co.jp/files/rus%20foods%20catalogue/catalogue%20jp.pdf

(勝手に)リンクしたので画像はなくてもよいようなものだが、先日の某ユーラシアバザールで購入したロシア製簡易そば粥のパッケージである。熱湯で袋ごと15分ゆで、水を切れば出来上がり・・・という失敗知らずの製品なので実にありがたい。まあ皮を剥いたそばの実そのままなので塩コショウ(+バター)で味付けするかグヤーシュ(ハンガリー風肉汁)かトマトソースで和える、肉缶と一緒に煮込む・・・辺りが基本レシピとなるのだろうが。

いずれにしてもこれまで限られた重量のカバンに「日常食」を詰め込むべきか止めるかで頭を悩ませてきた身には非常にありがたい。ついでに甘いミルク粥に最適なマンカ(精製小麦)のカーシャも出して欲しいものだ(<無茶言うな)。

ロシアのイベントで軍の給食車から配られる食事の代表がこのような蒸し煮牛缶とあえたそば粥なのだ。

画像は98年ごろ売られていたおそろしくクラシックな缶入りのカザフスタン製缶詰(ソ連規格でしばらく作られていたようだ)。レンドリースのトゥションカのようなデザインなので喜んで買ってはみたが、開封するのが惜しくて部屋に転がしたまま早10年・・・というマニアの常道(=地獄)に陥ってしまった一品である(笑)。

リンク先のそば粥輸入もとの話に戻るが、取り扱い中の国産ペリメニや輸入予定のクワス、ロシアチョコレートなどのラインナップを見て心の底から楽しみにしている筆者である(これで重いチョコやらカーシャやらをトランクに詰める苦労から解放されるというものだ。多分ハルヴァは輸入されないと思うが)。

白樺や新世界レコードが輸入していたジャムやら飲料が絶えてはや十数年。ロシア食品を熱望していたのは何も在日ロシア人ばかりではないのであった。

・・・興奮しすぎて今回オチなし。ありがたやありがたや。

Posted by Yakov at

19:22

│Comments(4)

2009年12月28日

後悔先に立たず(笑)

本日来客につき以下略。年末は毎日この書き出しになりそうだがまあ今回の表題はそのことではなく。

昔購入してそのままになっていた手水桶。(おっさんなので)筆者はギリギリ覚えているのだが、日本でも田舎の汲み取りトイレの前には大抵このような手洗い器が備え付けてあった。たいてい縁側とかに吊るされていて、棒を下から押すと申し訳程度の水が出てくる・・・というプリミティブな仕掛けである。

モスクワ近郊のダーチャ(もちろん友人の)で庭にこのような「万国共通」の器具を見かけ、その後ボロ市で買い込んでから幾歳月。

木造家屋ならともかくL字型の支柱に釘穴が一つ空いているだけの固定具ではいかんともしがたく、購入後ず~っと放置していたのだ。それで今回ふと思い立って庭の夏みかんの木に(ほぼやけくそで)固定してみた次第。「止まれ、撃つぞ」の看板とのダブル重荷を背負い、少々気の毒な立ち木である。

そもそも購入したのが間違い・・・とは考えないのが趣味長持ちの秘訣なのだ(<ダメだろ)。

昔購入してそのままになっていた手水桶。(おっさんなので)筆者はギリギリ覚えているのだが、日本でも田舎の汲み取りトイレの前には大抵このような手洗い器が備え付けてあった。たいてい縁側とかに吊るされていて、棒を下から押すと申し訳程度の水が出てくる・・・というプリミティブな仕掛けである。

モスクワ近郊のダーチャ(もちろん友人の)で庭にこのような「万国共通」の器具を見かけ、その後ボロ市で買い込んでから幾歳月。

木造家屋ならともかくL字型の支柱に釘穴が一つ空いているだけの固定具ではいかんともしがたく、購入後ず~っと放置していたのだ。それで今回ふと思い立って庭の夏みかんの木に(ほぼやけくそで)固定してみた次第。「止まれ、撃つぞ」の看板とのダブル重荷を背負い、少々気の毒な立ち木である。

そもそも購入したのが間違い・・・とは考えないのが趣味長持ちの秘訣なのだ(<ダメだろ)。

Posted by Yakov at

23:25

│Comments(0)

2009年12月27日

寒い夜・・・。

本日来客につき以下略。今回は見ればわかる「万国共通」のものでお茶を濁すのだ。

氷枕か湯たんぽか、見ただけではわかりにくいかもしれないが。まあ表題のとおりゴム製の湯たんぽである。ゴム製なのであまり熱いお湯は入れられないが(多分)、金属製のように「お湯を入れる量を間違えるとへこむ」ことがないのが長所といえば長所だろうか。抱えて寝るのか足元に置くのかよく知らないが(笑)。

鉄道駅近くのボロ市で購入したのだが、大きさのヴァリエーションはかなり豊富であった。

(多分)世界共通のものなので現物の説明はこれで終ってしまうのだが、ブログ的にはあんまりなのでちょっとした豆知識。

軍で営倉にぶち込まれる時には当然厳しい身体検査を受けるわけだが、なぜかウォッカは頻繁に持ち込まれたのだという。・・・下着の中(股のところ)にウォッカ入りのゴム湯たんぽを巻きつけて検査を通り抜ける、ということらしい。

それだけ有名な「手口」なのになぜ見逃すのか・・・というと、やはり寒い営倉で酒なしでは過ごせないだろう、というお慈悲なのだと思う。まあ誰しも(理不尽な)営倉入りから無縁ではない、ということかもしれないが。

・・・はて、下戸はどうやって寒さから身を守るのだろうか?

氷枕か湯たんぽか、見ただけではわかりにくいかもしれないが。まあ表題のとおりゴム製の湯たんぽである。ゴム製なのであまり熱いお湯は入れられないが(多分)、金属製のように「お湯を入れる量を間違えるとへこむ」ことがないのが長所といえば長所だろうか。抱えて寝るのか足元に置くのかよく知らないが(笑)。

鉄道駅近くのボロ市で購入したのだが、大きさのヴァリエーションはかなり豊富であった。

(多分)世界共通のものなので現物の説明はこれで終ってしまうのだが、ブログ的にはあんまりなのでちょっとした豆知識。

軍で営倉にぶち込まれる時には当然厳しい身体検査を受けるわけだが、なぜかウォッカは頻繁に持ち込まれたのだという。・・・下着の中(股のところ)にウォッカ入りのゴム湯たんぽを巻きつけて検査を通り抜ける、ということらしい。

それだけ有名な「手口」なのになぜ見逃すのか・・・というと、やはり寒い営倉で酒なしでは過ごせないだろう、というお慈悲なのだと思う。まあ誰しも(理不尽な)営倉入りから無縁ではない、ということかもしれないが。

・・・はて、下戸はどうやって寒さから身を守るのだろうか?

Posted by Yakov at

22:51

│Comments(0)

2009年12月26日

熱帯服(5)海系

体調不良のため簡易更新。今回はまたもや地味~なネタで。

写真で見ても特徴が掴みにくいと思うが、海軍の沿岸防護部隊(熱帯地)が汎用した、見たまんまベージュ色のズボンである。1966年のサンプル納入印がある公的施設流出品だが、数人の手を経てボロ市に出回った品なのであまり安くはなかった(悲)。

陸海軍を問わず、ソ連の熱帯生地というのは結構厚手の綿が多く、色こそ涼しげでも地獄のように風通しが悪いのが通例である。そのため日本で夏に着用するのは非常につらい(・・・頼まれもしないのに着ている方の問題ではあるが)。

それに対し、このズボンは夏用の薄手ワイシャツを思わせる生地で非常に履き心地がよい。下着の柄まで透けて見えそうなのは問題だが(おっさんの下着が見えても誰得?という気が・・・)。

これは軍用ではなく、1964年採用の民間商船夏用ブルゾンである。昔旧ブログで冬用ブルゾンを紹介したが、ポケットフラップの形といいベルト部分のタブやボタンの数といい、海軍用とはまるで異なっている。裁断としては中級職員以上の着用するタイプだが、肩章ループがなぜか解かれていた。

生地の方はのちに「駐在武官熱帯常勤服」に使われることになるやや厚手の綿生地で、それほど涼しい生地とはいいがたい。ま、この時代は白の綿開襟背広ほか、複数の熱帯装備が制定された時期であるのだが。

民間商船が登場したついでに紹介してしまおう。海軍に所属する「支援艦隊」職員の帽章はこのようなものが規定されているのだ。民間商船中級職員のものとよく似ているが、コイル刺繍でなくアルミプレス・・・というのが相違点で、これまた長いこと探し回った挙句にめぐり合った帽章である。

・・・筆者のこういう情熱がどこから沸いてくるのか、正直自分でもわからない(笑)。

写真で見ても特徴が掴みにくいと思うが、海軍の沿岸防護部隊(熱帯地)が汎用した、見たまんまベージュ色のズボンである。1966年のサンプル納入印がある公的施設流出品だが、数人の手を経てボロ市に出回った品なのであまり安くはなかった(悲)。

陸海軍を問わず、ソ連の熱帯生地というのは結構厚手の綿が多く、色こそ涼しげでも地獄のように風通しが悪いのが通例である。そのため日本で夏に着用するのは非常につらい(・・・頼まれもしないのに着ている方の問題ではあるが)。

それに対し、このズボンは夏用の薄手ワイシャツを思わせる生地で非常に履き心地がよい。下着の柄まで透けて見えそうなのは問題だが(おっさんの下着が見えても誰得?という気が・・・)。

これは軍用ではなく、1964年採用の民間商船夏用ブルゾンである。昔旧ブログで冬用ブルゾンを紹介したが、ポケットフラップの形といいベルト部分のタブやボタンの数といい、海軍用とはまるで異なっている。裁断としては中級職員以上の着用するタイプだが、肩章ループがなぜか解かれていた。

生地の方はのちに「駐在武官熱帯常勤服」に使われることになるやや厚手の綿生地で、それほど涼しい生地とはいいがたい。ま、この時代は白の綿開襟背広ほか、複数の熱帯装備が制定された時期であるのだが。

民間商船が登場したついでに紹介してしまおう。海軍に所属する「支援艦隊」職員の帽章はこのようなものが規定されているのだ。民間商船中級職員のものとよく似ているが、コイル刺繍でなくアルミプレス・・・というのが相違点で、これまた長いこと探し回った挙句にめぐり合った帽章である。

・・・筆者のこういう情熱がどこから沸いてくるのか、正直自分でもわからない(笑)。

Posted by Yakov at

17:18

│Comments(0)

2009年12月25日

ファッション通信再び(1)

旧ブログでは「ファッション通信」と称して(主に民間の)雑多な服飾ネタをまとめていたのだが、分類に困ったら以後この項目で紹介することにする。

戦前のドレスシャツで、前世紀に流行したような替えカフス、涎掛け(笑)風切替のついたクラシックなデザインだ。袖カフスは折り返し型で、胸切替の下端にはチョッキかズボンのボタンで固定するのだろうか、小さなタブがついている。

なぜとこでわざわざ民間シャツを取り上げたかというと・・・実は1934年の海軍制服の規定書ではこの裁断のワイシャツが指定されており、永年探していたが果たせなかったものなのだ。

この春(例によって)ボロ市で「高からず安からず」な価格で入手したものの替襟がなく、しばらく放置しておいたのだ。それがこの秋たまたま同サイズ(襟周り41)の襟を友人にもらい、首尾よく完品となった次第。

戦前、軍がドイツ製のよく似た裁断のシャツをサンプル購入したらしく、友人宅で「納入タグ」のついた同型(織目はコールテンに似ていたが)を見たこともある。

同じ戦前の軍用シャツでも、その数年後の(戦車兵などが時々着用した)タイプだと、このような普通のプルオーバーが基本となるようだ(胸ポケットはなく、襟は着脱式)。

ワイシャツ本体と替え襟を連結するボタン風の金具。貝を使った上質なものだが、何しろ戦後は殆ど使用されていないものなので一組(2つ)しか持ち合わせがなく、手持ちのワイシャツの数には到底足りない。日本製の良い物とか、どこかで入手できないものだろうか・・・。

戦前のドレスシャツで、前世紀に流行したような替えカフス、涎掛け(笑)風切替のついたクラシックなデザインだ。袖カフスは折り返し型で、胸切替の下端にはチョッキかズボンのボタンで固定するのだろうか、小さなタブがついている。

なぜとこでわざわざ民間シャツを取り上げたかというと・・・実は1934年の海軍制服の規定書ではこの裁断のワイシャツが指定されており、永年探していたが果たせなかったものなのだ。

この春(例によって)ボロ市で「高からず安からず」な価格で入手したものの替襟がなく、しばらく放置しておいたのだ。それがこの秋たまたま同サイズ(襟周り41)の襟を友人にもらい、首尾よく完品となった次第。

戦前、軍がドイツ製のよく似た裁断のシャツをサンプル購入したらしく、友人宅で「納入タグ」のついた同型(織目はコールテンに似ていたが)を見たこともある。

同じ戦前の軍用シャツでも、その数年後の(戦車兵などが時々着用した)タイプだと、このような普通のプルオーバーが基本となるようだ(胸ポケットはなく、襟は着脱式)。

ワイシャツ本体と替え襟を連結するボタン風の金具。貝を使った上質なものだが、何しろ戦後は殆ど使用されていないものなので一組(2つ)しか持ち合わせがなく、手持ちのワイシャツの数には到底足りない。日本製の良い物とか、どこかで入手できないものだろうか・・・。

Posted by Yakov at

17:18

│Comments(0)

2009年12月24日

再び靴ネタ(5)

時事ネタも特になく(ロシア歴なので来年回しなのだ)平常更新。

街のボロ市で偶然見つけたのだが、軍の体育教育でよく使われている官給運動靴。戦前の38年に導入されたものと殆ど同じようなデザインである。まあゴムの材質くらいは改良されているのかもしれないが(推定)。今年2月に紹介した79迷彩のPX運動靴はこれと「同じ」とはいえないがまあ似た様なものではある(レスペクト?)。

以前に海軍の艦上サンダル(空気穴つき)を紹介したことがあるが、軍(多分陸軍)の営内履きによく使われる革サンダル。裏には価格が記されているが(PX販売用?)民需ではあまり見かけることはない(もっと履き心地のよい材質のサンダルは昔からあるのだ)。

寒い時期でもあるので(笑)通常ワレンキと組み合わせる大型のガローシャ(防水上履き)を再録。人道援助物資でアフガニスタンに大量に送られたガローシャは、現地住民に「素足に直履き」で使用されることが多かったようだ。

・・・豆知識。20年代にソ連の軍~類似組織で汎用されたロシア文字の襟章だが、もともとは帝政期に民需用として大量生産されたものの流用らしい。

そもそも何のために生産されたかというと、集合住宅でガローシャの区別がつかなくなるので(ゴム製黒一色だから当然である)自分のイニシャルをつける・・・という伝統がそもそもあって、第一次大戦後その伝統が廃れたために「アルファベット」がだぶついた・・・ということなのだ。

要するにその後は(誰のものでも)そこにあるガローシャを持っていくのが普通になったわけだ。

・・・タタールの室内履きブーツにもガローシャを組み合わせるわけだが、彼らにもイニシャルをつける習慣はなかったのだろうか(そもそも文字が・・・とかいわないように)。

街のボロ市で偶然見つけたのだが、軍の体育教育でよく使われている官給運動靴。戦前の38年に導入されたものと殆ど同じようなデザインである。まあゴムの材質くらいは改良されているのかもしれないが(推定)。今年2月に紹介した79迷彩のPX運動靴はこれと「同じ」とはいえないがまあ似た様なものではある(レスペクト?)。

以前に海軍の艦上サンダル(空気穴つき)を紹介したことがあるが、軍(多分陸軍)の営内履きによく使われる革サンダル。裏には価格が記されているが(PX販売用?)民需ではあまり見かけることはない(もっと履き心地のよい材質のサンダルは昔からあるのだ)。

寒い時期でもあるので(笑)通常ワレンキと組み合わせる大型のガローシャ(防水上履き)を再録。人道援助物資でアフガニスタンに大量に送られたガローシャは、現地住民に「素足に直履き」で使用されることが多かったようだ。

・・・豆知識。20年代にソ連の軍~類似組織で汎用されたロシア文字の襟章だが、もともとは帝政期に民需用として大量生産されたものの流用らしい。

そもそも何のために生産されたかというと、集合住宅でガローシャの区別がつかなくなるので(ゴム製黒一色だから当然である)自分のイニシャルをつける・・・という伝統がそもそもあって、第一次大戦後その伝統が廃れたために「アルファベット」がだぶついた・・・ということなのだ。

要するにその後は(誰のものでも)そこにあるガローシャを持っていくのが普通になったわけだ。

・・・タタールの室内履きブーツにもガローシャを組み合わせるわけだが、彼らにもイニシャルをつける習慣はなかったのだろうか(そもそも文字が・・・とかいわないように)。

Posted by Yakov at

17:22

│Comments(2)

2009年12月23日

防護服(3)バイオ系?

本日は所用につき簡単に。まあ詳細に書こうにもそもそも正体不明なのだが。

全体は化学防護服によくある裁断のつなぎ服だが、白の綿製で生地の折り目をつぶす薬品加工もされていない。順当に考えればインナーなのだろうが・・・。

このようにガスマスクバッグそのもの・・・という感じのポケットが服に作り付けられており、ホースを覆って胴体に固定するフラップがきっちりとついている。さらにボタン付きのベルトで胴体を締める構造からはインナーとも考えにくいのだ(ゴム引き服を上に着たのではガス吸収缶の開口部が隠れてしまう)。

フード部分、前の二重打ち合わせとそれなりにきちんと閉鎖されていることからもこれ一枚で行動する使い捨て服のように見える。皮膚吸収をまず防止すべき耐化学戦には向かない以上、バイオハザード系の装備か「割り切ったアイソトープ粉塵対策」といった専用装備のように思えるのだが。

例によって服に用途を示す情報は記されていない。出所は軍施設らしいのだが・・・。

またも投げっぱなしで失礼。

全体は化学防護服によくある裁断のつなぎ服だが、白の綿製で生地の折り目をつぶす薬品加工もされていない。順当に考えればインナーなのだろうが・・・。

このようにガスマスクバッグそのもの・・・という感じのポケットが服に作り付けられており、ホースを覆って胴体に固定するフラップがきっちりとついている。さらにボタン付きのベルトで胴体を締める構造からはインナーとも考えにくいのだ(ゴム引き服を上に着たのではガス吸収缶の開口部が隠れてしまう)。

フード部分、前の二重打ち合わせとそれなりにきちんと閉鎖されていることからもこれ一枚で行動する使い捨て服のように見える。皮膚吸収をまず防止すべき耐化学戦には向かない以上、バイオハザード系の装備か「割り切ったアイソトープ粉塵対策」といった専用装備のように思えるのだが。

例によって服に用途を示す情報は記されていない。出所は軍施設らしいのだが・・・。

またも投げっぱなしで失礼。

Posted by Yakov at

21:26

│Comments(0)

2009年12月22日

化学防護(2)

(1)からだいぶ間が空いてしまったが。

70年代の訓練用化学防護キット。金属容器に皮膚保護(除染も?)のための薬液が入っている。戦前~50年代の脱脂綿やガーゼ部分の多くがトイレットペーパー(紙ナプキンというべきか)に替わっているのは進歩なのか経費削減なのかよくわからない。ポリエチレン製の薬瓶も初期型(7月に紹介した分)のおどろおどろしいものではないので(日本の)税関職員も驚かずに済むと思う。

70年代の訓練用化学防護キット。金属容器に皮膚保護(除染も?)のための薬液が入っている。戦前~50年代の脱脂綿やガーゼ部分の多くがトイレットペーパー(紙ナプキンというべきか)に替わっているのは進歩なのか経費削減なのかよくわからない。ポリエチレン製の薬瓶も初期型(7月に紹介した分)のおどろおどろしいものではないので(日本の)税関職員も驚かずに済むと思う。

Posted by Yakov at

16:48

│Comments(0)

2009年12月21日

熱帯服(4)

紹介し残したネタをもうちょっと。

正体不明のロシア軍白服。以前70年代のソ連将官白服上下を紹介したが、おそらく熱帯地方に赴任した駐在武官の礼服あたりだと思う(常勤は現在でも例のベージュ色上下のはずだ)。

この手の服は通常の服装規定書には出てこないので推測ではあるのだが。この秋には同じ服で大佐肩章のついた上下を手に入れたのだが、それにはなぜか袖ワッペンはついていなかった。イレギュラーな制服は内務省(軍楽隊とか)にもありそうなので同定はしばらく保留していたのだが・・・。

別ルートでこれを入手したので「白のロシア軍制服」が存在するのは間違いないと思う。まあ駐在武官服なのかどこぞの軍楽隊とかが仕立てたものかの決め手にはならないが。

・・・規定がないということで「レイヤー」(笑)としてはどのような制帽が必要なのかが悩みどころではある。順当に考えればパイピングなしの白制帽に黒つば、ということになるのだろうが、軍楽隊とかだとソ連風の赤バンド制帽ということもありえなくは・・・。

まあ地道に資料写真でも捜すことにしたい。

正体不明のロシア軍白服。以前70年代のソ連将官白服上下を紹介したが、おそらく熱帯地方に赴任した駐在武官の礼服あたりだと思う(常勤は現在でも例のベージュ色上下のはずだ)。

この手の服は通常の服装規定書には出てこないので推測ではあるのだが。この秋には同じ服で大佐肩章のついた上下を手に入れたのだが、それにはなぜか袖ワッペンはついていなかった。イレギュラーな制服は内務省(軍楽隊とか)にもありそうなので同定はしばらく保留していたのだが・・・。

別ルートでこれを入手したので「白のロシア軍制服」が存在するのは間違いないと思う。まあ駐在武官服なのかどこぞの軍楽隊とかが仕立てたものかの決め手にはならないが。

・・・規定がないということで「レイヤー」(笑)としてはどのような制帽が必要なのかが悩みどころではある。順当に考えればパイピングなしの白制帽に黒つば、ということになるのだろうが、軍楽隊とかだとソ連風の赤バンド制帽ということもありえなくは・・・。

まあ地道に資料写真でも捜すことにしたい。

Posted by Yakov at

16:58

│Comments(0)

2009年12月20日

懐かし生活用品(5)お買い物

今回もまた材質違いのアボーシカを買ってきたのだが、さすがにそのネタで引っ張るつもりはない。どちらかというと「最初から目的が明らか」な買い物グッズをちょっと紹介したい。

この金網の袋は?ネズミ捕りか川魚の罠に見えるかもしれないが実は・・・。

このように卵を安全に持ち帰る専用買い物袋なのだ。もちろんロシアでも都会では卵は(パルプを固めたような)鶏卵パック入りで売られているわけだが、田舎の生活が長い人なのだろうか、こういうクラシックな袋を持ち歩いているおばさんを時々見かける。

中身の数が増えてくるとそれにあわせて「自立」したりして結構面白い格好になる。購入時、携帯にちょうどいい数だけ頼むのかもしれない(適当)。

牛乳・ケフィール共用瓶。地方や時代によって使い分けられていたようだが。

モスクワ近郊・モジャイスクの牛乳は名産品で、これは口の長い別タイプの瓶に入っていた。

今では紙パックやポリ瓶ばかりになって、こういうケフィール瓶も貴重になってしまった。まあ残念、と思う人間は少数派かもしれないが。・・・マニアはこういう御託を並べつつ、何でも買い込み、抱え込んでしまうのだ(笑)。

背景に写っているのは肉厚アルミの「弁当箱/スープ容れ」で保温性はない。コルホーズの昼飯・・・という感じでなかなかステキではなかろうか(<独断)。

追記でふと思い出したこと。ケフィール瓶を購入した際友人にも見せたのだが、「時々オークションでケフィールの蓋が出てるから探しておいてやろうか?」といわれた。持つべきものは友人である、と思いつつ友人は選んだ方がいいかも?と思った俺ガイル(<恩知らず)。

この金網の袋は?ネズミ捕りか川魚の罠に見えるかもしれないが実は・・・。

このように卵を安全に持ち帰る専用買い物袋なのだ。もちろんロシアでも都会では卵は(パルプを固めたような)鶏卵パック入りで売られているわけだが、田舎の生活が長い人なのだろうか、こういうクラシックな袋を持ち歩いているおばさんを時々見かける。

中身の数が増えてくるとそれにあわせて「自立」したりして結構面白い格好になる。購入時、携帯にちょうどいい数だけ頼むのかもしれない(適当)。

牛乳・ケフィール共用瓶。地方や時代によって使い分けられていたようだが。

モスクワ近郊・モジャイスクの牛乳は名産品で、これは口の長い別タイプの瓶に入っていた。

今では紙パックやポリ瓶ばかりになって、こういうケフィール瓶も貴重になってしまった。まあ残念、と思う人間は少数派かもしれないが。・・・マニアはこういう御託を並べつつ、何でも買い込み、抱え込んでしまうのだ(笑)。

背景に写っているのは肉厚アルミの「弁当箱/スープ容れ」で保温性はない。コルホーズの昼飯・・・という感じでなかなかステキではなかろうか(<独断)。

追記でふと思い出したこと。ケフィール瓶を購入した際友人にも見せたのだが、「時々オークションでケフィールの蓋が出てるから探しておいてやろうか?」といわれた。持つべきものは友人である、と思いつつ友人は選んだ方がいいかも?と思った俺ガイル(<恩知らず)。

Posted by Yakov at

17:06

│Comments(0)

2009年12月19日

懐かし生活用品(4)また五輪

本日来客につき以下略。何度も五輪ネタばかりやっている気もするが、いろいろ80年代に思うところがあるので勘弁していただきたい。

愛想も何もない写真で恐縮だが、左二つがオリンピック記念モデルである。

中央の自動巻きは特にモダンなデザインで筆者的には結構好み。とりあえず防塵(日常生活防水くらいか)、耐衝撃のマーキングがあるがもともと自動巻きは衝撃に弱いので・・・取り扱いに要注意なのは変わりないと思う。

以前オリンピックマーク入りのシャツとかストライプ+オリンピックのネクタイなどを紹介した気がするが、これは結構直球のオリンピックマークonlyものである。・・・まあそれ以外特に何も言うことはない(笑)。

旅行用具のところで紹介すべきかもしれないが、こんなものまで・・・という感じのコンパスである。以前紹介した「ツーリスト」ブランドの特別ヴァージョンのような気がする。会場がとても広いので、道に迷わないように配布されたのだ(<嘘)。

ちなみに右側は普通の旅行用コンパスだが、第一次戦以来の軍用コンパスによく似たつくりだ。

愛想も何もない写真で恐縮だが、左二つがオリンピック記念モデルである。

中央の自動巻きは特にモダンなデザインで筆者的には結構好み。とりあえず防塵(日常生活防水くらいか)、耐衝撃のマーキングがあるがもともと自動巻きは衝撃に弱いので・・・取り扱いに要注意なのは変わりないと思う。

以前オリンピックマーク入りのシャツとかストライプ+オリンピックのネクタイなどを紹介した気がするが、これは結構直球のオリンピックマークonlyものである。・・・まあそれ以外特に何も言うことはない(笑)。

旅行用具のところで紹介すべきかもしれないが、こんなものまで・・・という感じのコンパスである。以前紹介した「ツーリスト」ブランドの特別ヴァージョンのような気がする。会場がとても広いので、道に迷わないように配布されたのだ(<嘘)。

ちなみに右側は普通の旅行用コンパスだが、第一次戦以来の軍用コンパスによく似たつくりだ。

Posted by Yakov at

19:43

│Comments(0)

2009年12月18日

熱帯服(3)

今回は海ネタで。

熱帯用に限ったものではないと思うが、薄手綿服ということで。

今年の4月に最新型の艦内作業服を紹介したのだが、これは前がジッパー式になっている。通常の海軍ブルゾンをそのまま綿にしたようなつくりなのでソ連軍の熱帯用艦上服(ライトブルー)に相当するものかもしれないが例によって資料的裏づけはまだ不十分。もともと黒ウール製のブルゾンが紺色の綿製になった、だけではなく背面にボックスプリーツというかタックが入っているのも特徴である。

日焼けでひどい状態になってしまっているが、ソ連熱帯艦上服の初期型である。後期型の兵用服に肩章ループを着けただけ・・・と思っていたが、正面袷の皿ボタンが小型でボタン穴が上下方向だったり微妙な違いがあることに(ちょっと)驚いたり。この時代だと肩章はシャツ用の白が標準だが、新型では黒地、ベージュ、白ともうまちまちになってしまう。

Collection of Mr.D.Krupenikov

友人宅で見たベージュ色の海軍熱帯略帽。ライトブルー以外のものを見るのは初めてでこれが記載されている規定書も見たことがないのだが、明らかに工場生産品である。果てさてこの素性は?

熱帯用に限ったものではないと思うが、薄手綿服ということで。

今年の4月に最新型の艦内作業服を紹介したのだが、これは前がジッパー式になっている。通常の海軍ブルゾンをそのまま綿にしたようなつくりなのでソ連軍の熱帯用艦上服(ライトブルー)に相当するものかもしれないが例によって資料的裏づけはまだ不十分。もともと黒ウール製のブルゾンが紺色の綿製になった、だけではなく背面にボックスプリーツというかタックが入っているのも特徴である。

日焼けでひどい状態になってしまっているが、ソ連熱帯艦上服の初期型である。後期型の兵用服に肩章ループを着けただけ・・・と思っていたが、正面袷の皿ボタンが小型でボタン穴が上下方向だったり微妙な違いがあることに(ちょっと)驚いたり。この時代だと肩章はシャツ用の白が標準だが、新型では黒地、ベージュ、白ともうまちまちになってしまう。

Collection of Mr.D.Krupenikov

友人宅で見たベージュ色の海軍熱帯略帽。ライトブルー以外のものを見るのは初めてでこれが記載されている規定書も見たことがないのだが、明らかに工場生産品である。果てさてこの素性は?

Posted by Yakov at

17:55

│Comments(0)

2009年12月17日

熱帯服(2)

陸海問わず、試作品とかも交えて2~3回続けたい。

通常襟ホックがついた69年式戦闘服だが、「熱帯戦闘服」と呼ばれるものはこのように開襟+補助ボタンの形式になっている。3着入手したうちの1着は薄手、もう2着はかなり厚手の緑味が強い綿地で出来ており、空挺隊員の写真でよく見る開襟タイプ69のようにも見えるのだが・・・。

実のところ熱帯服と「空挺服」(もちろん空挺隊では通常タイプの69も使用されている)の間に違いがあるのかすらわからないため、ここらはもっと気合を入れて資料収集を進めないといけないようだ。

この服がなんともヌエ的なのだ。おそらく試作品なのだろうが、のちに(以前紹介した)「海外支援服」へ発展して行ったのかもしれない。ちなみにボタンは軍の星+鎚鎌入りで、前合わせのみプラ製皿ボタンである。

両者の違いだが、ヌエ服では前合わせが隠しボタンであることと襟のホックがまず目につく。袖もルパシカ戦闘服のような単純な袖口が「海外支援服」では切れ込みが広く、そこが補助ボタンで閉じられるのがわかるだろう。ヌエ服のシルエットは「化学防護服インナー」ОКЗК-Дによく似ているが、後者では袖口が筒袖+タブ式になっていること、そもそも(薬品で織目をつぶしていない)通常の綿生地であることで区別できる。もちろんデザインの元になったのは間違いないだろうが。

・・・しかしそれなりに工夫して作られた海外支援服だが、どこからどう見てもソ連製品の特徴が隠されていないのはどうしたことなのだろうか(笑)。製造スタンプだけ押さなきゃいい、というものでも・・・。

通常襟ホックがついた69年式戦闘服だが、「熱帯戦闘服」と呼ばれるものはこのように開襟+補助ボタンの形式になっている。3着入手したうちの1着は薄手、もう2着はかなり厚手の緑味が強い綿地で出来ており、空挺隊員の写真でよく見る開襟タイプ69のようにも見えるのだが・・・。

実のところ熱帯服と「空挺服」(もちろん空挺隊では通常タイプの69も使用されている)の間に違いがあるのかすらわからないため、ここらはもっと気合を入れて資料収集を進めないといけないようだ。

この服がなんともヌエ的なのだ。おそらく試作品なのだろうが、のちに(以前紹介した)「海外支援服」へ発展して行ったのかもしれない。ちなみにボタンは軍の星+鎚鎌入りで、前合わせのみプラ製皿ボタンである。

両者の違いだが、ヌエ服では前合わせが隠しボタンであることと襟のホックがまず目につく。袖もルパシカ戦闘服のような単純な袖口が「海外支援服」では切れ込みが広く、そこが補助ボタンで閉じられるのがわかるだろう。ヌエ服のシルエットは「化学防護服インナー」ОКЗК-Дによく似ているが、後者では袖口が筒袖+タブ式になっていること、そもそも(薬品で織目をつぶしていない)通常の綿生地であることで区別できる。もちろんデザインの元になったのは間違いないだろうが。

・・・しかしそれなりに工夫して作られた海外支援服だが、どこからどう見てもソ連製品の特徴が隠されていないのはどうしたことなのだろうか(笑)。製造スタンプだけ押さなきゃいい、というものでも・・・。

Posted by Yakov at

17:00

│Comments(0)

2009年12月16日

電話機(2)

旧型の電話機を実用にしている人も意外に(リアル友人ならモスクワと日本に一人ずつ実在)いたりするのだが、FAXだの子機だの多機能電話の時代にはおいそれと取り替えるわけには行かない。単なる装飾品と化した電話機など何個も要らない・・・はずなのだが以下略。

(1)で紹介した電話機と同型のもの。ダイヤルにソ連公的機関の注意書きプレート「警戒せよ!電話は秘密を守れない」を取り付けてみた。公的電話での秘密情報漏洩を警戒する標語だが、自宅電話に張るとまた別の意味合いが発生するような(笑)。

5~60年代、ベークライト製の非常に重いしろもので、こんなものをわざわざ買ってくる人の気が知れない(<お前のことだ)。

70年代頃のプラスティック製電話機。家庭用電話線ソケットがついているが、日本式家屋では全く意味がない(笑)。

ボロ市で見つけ、格安で買ったのだが本体正面下に通し番号プレート(先に紹介した電話機同様)が取れた跡があり、どこぞのオフィスから持ってきたものかもしれない。

国家機関だとダイヤルの中心に金色の国家紋章がついているため「将軍用のボタンを貼り付けて」こさえた偽公的電話をみたことがある(笑)。そのベースはベージュ色で角ばった80年代の製品だったが。

以下昔話。

大学の寮に住んでいた97年頃、インフレが進みすぎてモスクワ市内電話の「一通話当たり」価格設定が追いつかず、市内通話がほぼ無料の時代であった。そんなわけで寮のロビーにある電話もデジュルーナヤに一声かければ掛け放題だったのだが、深夜おばさんが寝てからも電話を掛け放題にしておくと危険なので(勝手に海外通話なぞされたらたまらない)おばさんが居室に引っ込むと同時に「受信専門」のダイヤルがない電話機に取り替えられたのを覚えている。

このタイプの(ダイヤルがない)電話機は時々(重要人物の)執務室の写真で目にするのだが、交換台を通す(もしくは上位機関専門)ホットラインなのだと思う。

この秋にはさらに6回線電話交換機や40年代の電話機を買ってきたというのに、チャンスがあったらこういうのも買ってこよう、と性懲りもなく考える筆者に未来はあるのだろうか?(<回答不要)

(1)で紹介した電話機と同型のもの。ダイヤルにソ連公的機関の注意書きプレート「警戒せよ!電話は秘密を守れない」を取り付けてみた。公的電話での秘密情報漏洩を警戒する標語だが、自宅電話に張るとまた別の意味合いが発生するような(笑)。

5~60年代、ベークライト製の非常に重いしろもので、こんなものをわざわざ買ってくる人の気が知れない(<お前のことだ)。

70年代頃のプラスティック製電話機。家庭用電話線ソケットがついているが、日本式家屋では全く意味がない(笑)。

ボロ市で見つけ、格安で買ったのだが本体正面下に通し番号プレート(先に紹介した電話機同様)が取れた跡があり、どこぞのオフィスから持ってきたものかもしれない。

国家機関だとダイヤルの中心に金色の国家紋章がついているため「将軍用のボタンを貼り付けて」こさえた偽公的電話をみたことがある(笑)。そのベースはベージュ色で角ばった80年代の製品だったが。

以下昔話。

大学の寮に住んでいた97年頃、インフレが進みすぎてモスクワ市内電話の「一通話当たり」価格設定が追いつかず、市内通話がほぼ無料の時代であった。そんなわけで寮のロビーにある電話もデジュルーナヤに一声かければ掛け放題だったのだが、深夜おばさんが寝てからも電話を掛け放題にしておくと危険なので(勝手に海外通話なぞされたらたまらない)おばさんが居室に引っ込むと同時に「受信専門」のダイヤルがない電話機に取り替えられたのを覚えている。

このタイプの(ダイヤルがない)電話機は時々(重要人物の)執務室の写真で目にするのだが、交換台を通す(もしくは上位機関専門)ホットラインなのだと思う。

この秋にはさらに6回線電話交換機や40年代の電話機を買ってきたというのに、チャンスがあったらこういうのも買ってこよう、と性懲りもなく考える筆者に未来はあるのだろうか?(<回答不要)

Posted by Yakov at

17:41

│Comments(0)

2009年12月15日

寝具(1)

旧ブログで現ロシア軍&ソ連軍の枕カバーを取り上げたのだが・・・。

いつも出入りしているВОЕНТОРГで枕カバーと一緒にシーツまで購入してしまった。物自体は同じ生地で特に記すべきこともないのだが、このままでは組み立てベッドまで買い込んでしまいそうで不安になる(笑)。通常の郵送物サイズを越えるのでとりあえず思いとどまってはいるのだが、立ち寄った街の作業服屋で手ごろな組み立てベッドを見つけてしまい・・・。

そのうちコンテナで物を購入する羽目になるかも。せいぜい(ベッドに)黒リボンを斜めに掛けられぬよう気をつけないと(<邪悪な冗談)。

以前はグレー一色の枕カバーを紹介したが、これは85年製の枕カバー。以前に手に入れ、忘れていたのだが(笑)。

格子状の模様はロシア軍デザインの原型となったと思われるが、友人が言っていたように「白一色だと盗まれて襟布にされてしまう」ための措置なのだろう。

・・・水兵服の(替え)襟裏が白から紺に変わったのは水兵がそこ(裏面)に絵を描きたがるためだ・・・と聞いたことがあるが、軍の規定作成者というのも案外中学校の教師のような悩みを抱えているのかもしれない。

そういえば今回入手した7~80年代の被服製造指示書にソ連軍パジャマについての詳細な記述があった。郵便が届いたらこの辺も追って紹介してみたい。

いつも出入りしているВОЕНТОРГで枕カバーと一緒にシーツまで購入してしまった。物自体は同じ生地で特に記すべきこともないのだが、このままでは組み立てベッドまで買い込んでしまいそうで不安になる(笑)。通常の郵送物サイズを越えるのでとりあえず思いとどまってはいるのだが、立ち寄った街の作業服屋で手ごろな組み立てベッドを見つけてしまい・・・。

そのうちコンテナで物を購入する羽目になるかも。せいぜい(ベッドに)黒リボンを斜めに掛けられぬよう気をつけないと(<邪悪な冗談)。

以前はグレー一色の枕カバーを紹介したが、これは85年製の枕カバー。以前に手に入れ、忘れていたのだが(笑)。

格子状の模様はロシア軍デザインの原型となったと思われるが、友人が言っていたように「白一色だと盗まれて襟布にされてしまう」ための措置なのだろう。

・・・水兵服の(替え)襟裏が白から紺に変わったのは水兵がそこ(裏面)に絵を描きたがるためだ・・・と聞いたことがあるが、軍の規定作成者というのも案外中学校の教師のような悩みを抱えているのかもしれない。

そういえば今回入手した7~80年代の被服製造指示書にソ連軍パジャマについての詳細な記述があった。郵便が届いたらこの辺も追って紹介してみたい。

Posted by Yakov at

17:12

│Comments(2)

2009年12月14日

ジョークグッズ・贈答品

・・・ジョークグッズはそもそも人に見せるor贈るものではないのか?・・・という根源的な疑問は置いといて。

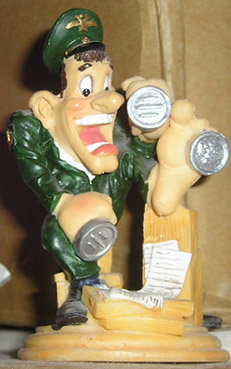

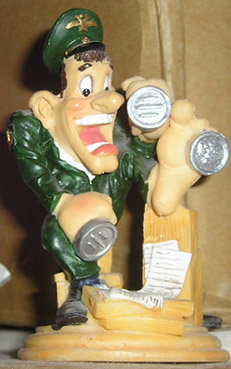

何しろ毎日のようにXXの日、と職業や省庁の記念日があるお国柄である。消防士やら空挺軍、交通民警やら、ピンポイントで作られた贈答品はこれまでも多々取り上げてきたのだが・・・。

某友人のところに置いてある税関吏の陶器製フィギュア。もともと99年か2000年ごろ、地下鉄アエロポルト駅そばの土産物店で偶然見つけ(すぐそばの学生寮に泊まっていたのだ)、購入したものなのだ。

制服が採用されたばかりの97年規格であったり、細部まであまりにもリアルだったので毎回筆者の荷物を送ってくれる別の友人(税関の国際郵便局ブランチに判子をもらいに行くのだ)にプレゼント、それがいろんなところを点々とした挙句に今の所に落ち着いたのだ。

ま、お中元のたらい回しのような事はよくある、ということで(笑)。

こんな感じで「知り合いに頼まれれば(大人ならよくわかると思うが)判子をバンバン押して税関を通してしまう」・・・という本物の税関吏に贈ったら気を悪くしそうなネタ小物がゴロゴロしているのが現代ロシアなのである。これ以外にも、(交通警察とか)揶揄が社会的コンセンサスとなった職業においてはもうここでは紹介できないようなのがゴロゴロ、それを平気で贈答品にする(当の本人に、ではないと思うが)のはとってもステキである。

それにしても、日本で国民の大部分が嫌っているはず(<ロシアと同様に)の職業(笑)のグッズが売られていないのはどういうことなのか、って以下略。

・・・ちなみに英語のOH!MY COP!とそっくりなキリル文字で ОН МУСОР!と書くと・・・(笑)。

何しろ毎日のようにXXの日、と職業や省庁の記念日があるお国柄である。消防士やら空挺軍、交通民警やら、ピンポイントで作られた贈答品はこれまでも多々取り上げてきたのだが・・・。

某友人のところに置いてある税関吏の陶器製フィギュア。もともと99年か2000年ごろ、地下鉄アエロポルト駅そばの土産物店で偶然見つけ(すぐそばの学生寮に泊まっていたのだ)、購入したものなのだ。

制服が採用されたばかりの97年規格であったり、細部まであまりにもリアルだったので毎回筆者の荷物を送ってくれる別の友人(税関の国際郵便局ブランチに判子をもらいに行くのだ)にプレゼント、それがいろんなところを点々とした挙句に今の所に落ち着いたのだ。

ま、お中元のたらい回しのような事はよくある、ということで(笑)。

こんな感じで「知り合いに頼まれれば(大人ならよくわかると思うが)判子をバンバン押して税関を通してしまう」・・・という本物の税関吏に贈ったら気を悪くしそうなネタ小物がゴロゴロしているのが現代ロシアなのである。これ以外にも、(交通警察とか)揶揄が社会的コンセンサスとなった職業においてはもうここでは紹介できないようなのがゴロゴロ、それを平気で贈答品にする(当の本人に、ではないと思うが)のはとってもステキである。

それにしても、日本で国民の大部分が嫌っているはず(<ロシアと同様に)の職業(笑)のグッズが売られていないのはどういうことなのか、って以下略。

・・・ちなみに英語のOH!MY COP!とそっくりなキリル文字で ОН МУСОР!と書くと・・・(笑)。

Posted by Yakov at

17:21

│Comments(0)

2009年12月13日

休憩・白樺ジュース

本日はサムズさま主催のミリショー。ご来場の皆様お疲れ様でした。

まあ(主に終了後)いろいろあってヘロヘロなもので、お気軽食べ物ネタでも。

春先、白樺の幹に傷をつけて取れる樹液に砂糖を少々加えた白樺ジュース(原語でも大体似たようなニュアンス)。ソ連時代から天然系ジュースは大抵3リットル瓶で売られてきたが、友人がふと思い立って買ってきたのがこの瓶である。横の牛缶と大きさを比べていただきたい(<ここ笑うとこ)。

ソ連時代は砂糖なしで売られていたらしくその方が美味しかった、というのが友人の弁だが、筆者は奴のような「野人」ではないので砂糖入りのほうがもちろん美味しいと思う。ま、砂糖の添加量は控えめなのでそれでも結構さっぱりしている。

・・・蓋に缶きりで穴を開け、コップに注いで飲む・・・というのが現地風なのだが、蓋に濡れナプキンを被せておかないと蒸発やら異物混入やら困ったことになるのである。

日本国内でも白樺ジュースが手に入らないでもない。ポーランド製のこれはちょっと砂糖が多めなのだが懐かしさに負けてつい買ってしまう、というものなのだ(笑)。輸入開始直後は結構高かったのだが、最近は値段がこなれてきたのが嬉しい(売れないから値下げした、とかいわないように)。

キシリトールの関係で一遍に飲むと・・・ま、健康飲料らしくちびちび飲むのがいいと思う。

まあ(主に終了後)いろいろあってヘロヘロなもので、お気軽食べ物ネタでも。

春先、白樺の幹に傷をつけて取れる樹液に砂糖を少々加えた白樺ジュース(原語でも大体似たようなニュアンス)。ソ連時代から天然系ジュースは大抵3リットル瓶で売られてきたが、友人がふと思い立って買ってきたのがこの瓶である。横の牛缶と大きさを比べていただきたい(<ここ笑うとこ)。

ソ連時代は砂糖なしで売られていたらしくその方が美味しかった、というのが友人の弁だが、筆者は奴のような「野人」ではないので砂糖入りのほうがもちろん美味しいと思う。ま、砂糖の添加量は控えめなのでそれでも結構さっぱりしている。

・・・蓋に缶きりで穴を開け、コップに注いで飲む・・・というのが現地風なのだが、蓋に濡れナプキンを被せておかないと蒸発やら異物混入やら困ったことになるのである。

日本国内でも白樺ジュースが手に入らないでもない。ポーランド製のこれはちょっと砂糖が多めなのだが懐かしさに負けてつい買ってしまう、というものなのだ(笑)。輸入開始直後は結構高かったのだが、最近は値段がこなれてきたのが嬉しい(売れないから値下げした、とかいわないように)。

キシリトールの関係で一遍に飲むと・・・ま、健康飲料らしくちびちび飲むのがいいと思う。

Posted by Yakov at

23:40

│Comments(0)

2009年12月12日

防弾具(1)

なんとも曖昧な表題だが、防弾チョッキと頭部保護具(?)を一緒に紹介する、ということなのだ。

明日はミリショーでバタバタしてはいるのだが、忙しければ忙しいほどブログへと現実逃避するのが筆者なのである(<ダメだろ)。

内務省迷彩の軽量防弾チョッキ。筆者はこの辺に疎い上に型番の検索をしようにも現物に記載がなかったり・・・という状況なのでまたも画像投げっぱなしである。

これの腹部側面に入っていた薄いチタンプレート。チタンは現代ロシア(要はエリツィン後)で戦略物資と認定されているため個人レベルでは国外に出すことが出来ない。まあ日本でも防弾プレートがあるものを輸入すると、通産省の許可を得ろとか言う話になるわけで、結局防弾チョッキのプレートは基本取り去ることになる(セラミックのプレートでも税関でダメ、もしくはXXXといわれるらしい)。

購入時に売主が取り忘れたプレートを撮影しておいたのがこの二枚だが、本当にありあわせの迷彩布で覆ったプレートをランダムに差し込んでいるようだ。非常に薄いのは場所(脇腹)だからかもしれない。

スタンプ(多分防弾性能分類その他記載)が薄くてよく見えないのだが、かすかに見える”Б"は単に「装甲」の頭文字だと思う。

これはヘルメットというより防弾頭巾というかなんというか・・・コルプス(外殻)はなく、ケブラーで出来た頭部保護具なのである。第二次チェチェン紛争での使用実例を写真でみたが(休息時に叉銃の上に載せていた)、信頼度が高いのかどうか、好まれているのかどうか全く不明である。まあ軽いには軽いとして、皺でへこんだ部分に弾を食らったらどうなる?とかつい悲観的な思考が頭をよぎるのだが。

まあ10年後にも使われていたら「高性能」なのだと思う(<結論投げっぱなし)。

明日はミリショーでバタバタしてはいるのだが、忙しければ忙しいほどブログへと現実逃避するのが筆者なのである(<ダメだろ)。

内務省迷彩の軽量防弾チョッキ。筆者はこの辺に疎い上に型番の検索をしようにも現物に記載がなかったり・・・という状況なのでまたも画像投げっぱなしである。

これの腹部側面に入っていた薄いチタンプレート。チタンは現代ロシア(要はエリツィン後)で戦略物資と認定されているため個人レベルでは国外に出すことが出来ない。まあ日本でも防弾プレートがあるものを輸入すると、通産省の許可を得ろとか言う話になるわけで、結局防弾チョッキのプレートは基本取り去ることになる(セラミックのプレートでも税関でダメ、もしくはXXXといわれるらしい)。

購入時に売主が取り忘れたプレートを撮影しておいたのがこの二枚だが、本当にありあわせの迷彩布で覆ったプレートをランダムに差し込んでいるようだ。非常に薄いのは場所(脇腹)だからかもしれない。

スタンプ(多分防弾性能分類その他記載)が薄くてよく見えないのだが、かすかに見える”Б"は単に「装甲」の頭文字だと思う。

これはヘルメットというより防弾頭巾というかなんというか・・・コルプス(外殻)はなく、ケブラーで出来た頭部保護具なのである。第二次チェチェン紛争での使用実例を写真でみたが(休息時に叉銃の上に載せていた)、信頼度が高いのかどうか、好まれているのかどうか全く不明である。まあ軽いには軽いとして、皺でへこんだ部分に弾を食らったらどうなる?とかつい悲観的な思考が頭をよぎるのだが。

まあ10年後にも使われていたら「高性能」なのだと思う(<結論投げっぱなし)。

Posted by Yakov at

17:09

│Comments(2)